- ーー 目次 ーー

- ーー 本文 ーー

- 第一章:オレンジ・プランと世界戦争

- 第二章:アメリカ流の計画 ― 自主独立の参謀たち

- 第三章:太平洋戦争の地政学

- 第四章:基本戦略

- 第五章: 東太平洋の守り

- 第六章:西太平洋の防衛戦略

- 第七章:西方の大基地

- 第八章:アメリカ式計画法—突進派と慎重派

- 第九章:通し切符作戦

- 10章:慎重派の戦略

- 11章:突進派の巻き返し

- 12章:作戦のプロフェッショナルたち

- 13章:主流派戦略の微修正

- 14章:日本包囲

- 15章:戦略の追求

- 16章:アメリカ式計画法―陸海軍の協調

- 17章:ロイヤル・ロード

- 18章:途切れたロイヤル・ロード

- 19章:アメリカ式計画法の迷走

- 20章:防衛論対オレンジ・プラン

- 21章:針路を北へ

- 22章:西方の大兵器庫、ついに消滅す

- 第23章: アメリカ式計画法 開戦前夜

- 24章:即時猛反撃、延期さる

- 第25章: 中部太平洋における艦隊決戦、1941年

- 第26章: 全面戦争か限定戦争か

- 第27章: アメリカ式計画法――戦時の計画者たち

- 第28章: 戦時のオレンジ・プラン――実行された太平洋戦略

- 第29章: 戦時のオレンジ・プラン――革新と予期せぬ事態

- 第30章: 戦時のオレンジ・プラン――より良い戦略を求めて

ーー 目次 ーー

第1章「オレンジ・プランと世界戦争」

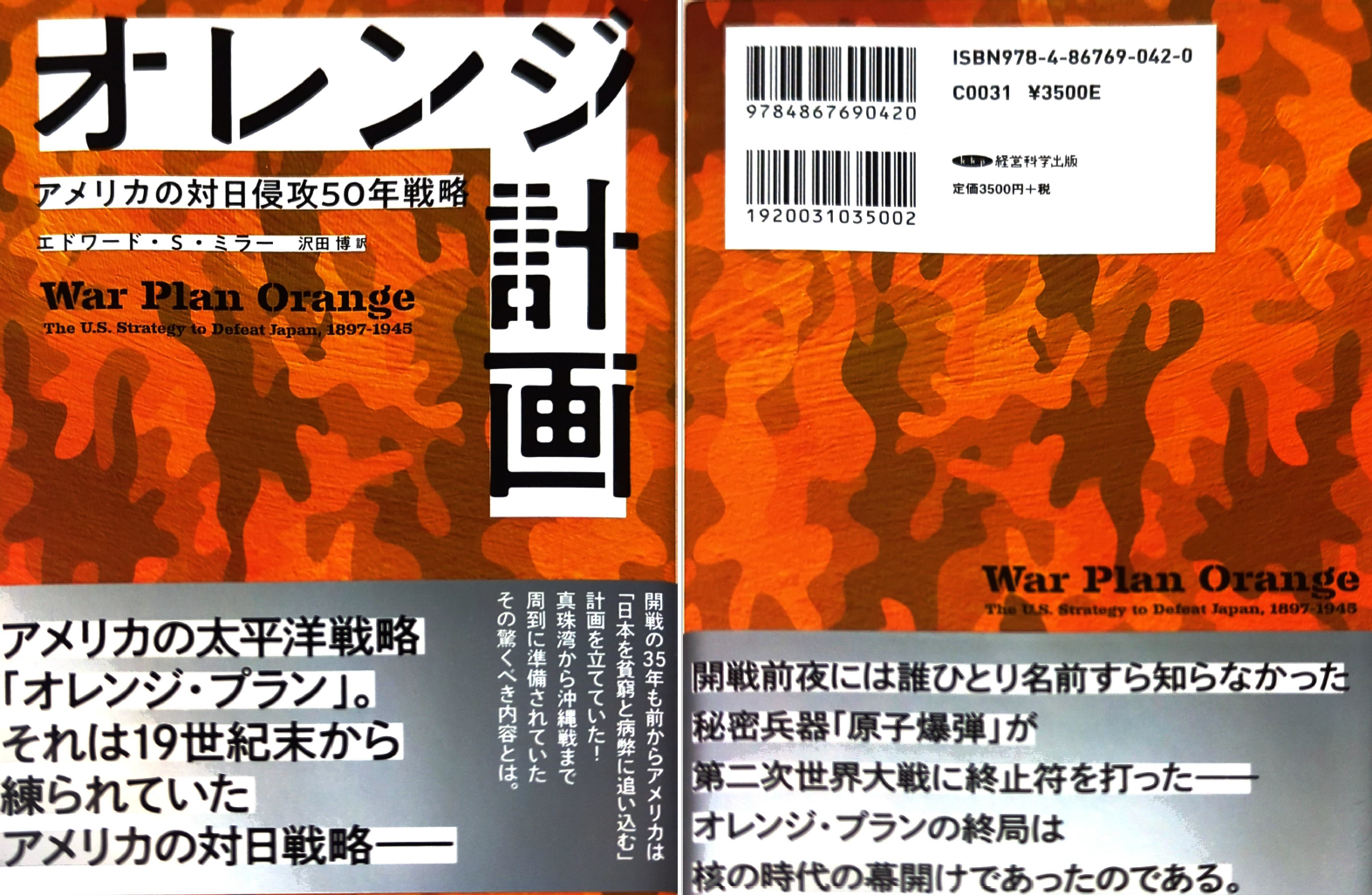

日米仮想戦争計画「オレンジ・プラン」の成立経緯と三段階作戦構想。海上封鎖による経済疲弊戦略が中核。

第2章「アメリカ流の計画—自主独立の参謀たち」

海軍大学参謀による多様な意見交換と自由討議が計画立案を推進。文民統制の弱さも示す。

第3章「太平洋戦争の地政学」

日米関係史から緊張要因を分析。短期決戦への期待と長期戦備えの矛盾を指摘。

第4章「基本戦略」

海軍力で陸軍を打破し、太平洋の島嶼を段階的に攻略、最後に本土爆撃で降伏を促す構想。

第5章「東太平洋の守り」

西海岸からハワイ、ウェーク島までを“聖域”と定め、パナマ運河・アラスカ防衛を強化。

第6章「西太平洋の防衛戦略」

フィリピン防衛の困難さとマッカーサーの一時的介入。最終的には“捨石”視される。

第7章「西方の大基地」

西太平洋要塞化構想とスービック湾造船所案の浮沈。条約制限下で挫折。

第8章「アメリカ式計画法—突進派と慎重派」

早期決戦志向の突進派と段階的消耗戦派の対立が、独自の計画文化を形成。

第9章「通し切符作戦」

補給困難を抱えつつフィリピンへ一気に進出を狙ったが、失敗に終わる教訓。

第10章「慎重派の戦略」

中部太平洋段階的進出案。基地確保と消耗戦勝利を見込む現実的構想。

第11章「突進派の巻き返し」

フィリピン総督ウッドの登場で突進派復権。新艦隊作戦計画を提起。

第12章「作戦のプロフェッショナルたち」

1920年代後半、専門家チームが統合作戦委員会(JPC)主導で計画を整理。

第13章「主流派戦略の微修正」

南フィリピンへの基地建設目標へ転換。建設規模と乾ドック不足が課題。

第14章「日本包囲」

第三段階での完全封鎖・島嶼攻略戦略と、本土上陸の検討経緯。

第15章「戦略の追求」

満州事変・世界恐慌下での予算制約と戦略目標の揺らぎ。

第16章「アメリカ式計画法―陸海軍の協調」

1930年代中盤、陸海軍が役割分担し、航空戦力論争を経て新概念導入。

第17章「ロイヤル・ロード」

ミクロネシアを“海のハイウェイ”と位置づける海軍主導の迂回構想。

第18章「途切れたロイヤル・ロード」

トラック島攻略後の本土侵攻計画が省略。目標縮小を象徴。

第19章「アメリカ式計画法の迷走」

1937年以降、枢軸国連携と中国侵攻で計画見直しと海軍内部抗争。

第20章「防衛論対オレンジ・プラン」

陸軍の批判とレインボー・プラン要求。太平洋・大西洋の戦力配分議論。

第21章「針路を北へ」

環礁を航空中継基地に活用。ミッドウェー・ウェーク経由戦略への転換。

第22章「西方の大兵器庫、ついに消滅す」

グアム基地構想再燃とシンガポール要請拒否。旧突進派の抵抗。

第23章「アメリカ式計画法 開戦前夜」

JPC・JSC設置で統合体制確立。WPPac‑46の図上演習と準備状況。

第24章「即時猛反撃、延期さる」

レインボー5優勢で太平洋攻勢後回し。石油封鎖“バリアー”構想。

第25章「中部太平洋における艦隊決戦、1941年」

キンメル着任後のウェーク島餌作戦構想と潜水艦・偵察強化。

第26章「全面戦争か限定戦争か」

オレンジ→レインボー移行で、無条件降伏から限定目標への揺れ動き。

第27章「アメリカ式計画法――戦時の計画者たち」

戦中JCS体制下で陸海軍が協力。二正面作戦と資源配分課題。

第28章「戦時のオレンジ・プラン――実行された太平洋戦略」

空母・潜水艦・封鎖戦術など計画思想が戦略に反映。

第29章「戦時のオレンジ・プラン――革新と予期せぬ事態」

真珠湾攻撃や特攻への対応、新兵器導入によるプランの柔軟性。

第30章「戦時のオレンジ・プラン――より良い戦略を求めて」

戦況・連合国要請・資源制約の中でプランからの逸脱と最適戦略模索。

ーー 本文 ーー

第一章:オレンジ・プランと世界戦争

オレンジ・プランとは、20世紀初頭から第二次世界大戦終結まで、アメリカ合衆国が仮想敵国である日本との戦争を想定して策定した一連の秘密戦略計画の総称です。コードネーム「オレンジ」が日本を指し、「ブルー」がアメリカを意味していました。この計画は、日米間の潜在的な対立が顕在化する以前から、実に35年以上もの長きにわたり、アメリカの太平洋戦略の中核を成していました。

1. 長期にわたる周到な準備:

オレンジ・プランは、19世紀末から綿密に練り上げられていました。セオドア・ローズベルト大統領の時代(1901~1909年)にその骨子が作られ、その後も時代の変化や技術の進歩に合わせて何度も改訂が重ねられました。真珠湾攻撃から沖縄戦に至る太平洋戦争の全期間を通じて、アメリカ軍の行動の指針となるほど、その準備は周到に行われていたのです。

2. 日本を経済的に疲弊させる戦略:

プランの根幹には、「日本を貧窮と病弊に追い込む」という明確な目標が存在しました。これは、日本本土への直接的な侵攻ではなく、海上封鎖や資源地の遮断を通じて経済的な圧力をかけ、日本の継戦能力を奪うという戦略を示唆しています。

3. 三段階の作戦構想:

戦闘は地理的な条件を考慮し、大きく三つの段階に分けられていました。

• 第一段階: 日本が守りの薄いアメリカの前哨基地を攻略し、東南アジアの資源を確保するのに対し、アメリカ海軍は東太平洋に艦隊を動員し、日本のさらなる進攻を牽制します。

• 第二段階: アメリカ軍が海上・航空戦力を駆使して西進し、日本が支配する中部太平洋の島々を攻略、前進基地を建設し補給路を確保します。日本軍は抵抗するものの、徐々に消耗していくと予測されていました。フィリピンの奪還と海上封鎖の強化もこの段階に含まれます。

• 第三段階: 日本が島国であるという弱点を突き、アメリカ軍はアジア大陸沿岸の島々を北上しながら攻略し、新たな基地を建設、日本の海上輸入路を完全に遮断します。その後、空爆によって日本本土の生産施設や都市を破壊し、降伏を促すというものでした。

4. 海軍主導の戦略:

オレンジ・プランは、陸軍ではなく主に海軍の高級将校によって立案・推進されました。太平洋における広大な戦域と、日本が海洋国家であるという特性を考慮すれば、海軍力が主導的な役割を果たすという考えは自然な流れでした。計画は、海軍の図上演習などを通じて磨き上げられ、「海軍の共通意識の中に書き留め保存されてきた」と言われるほど、組織内に深く浸透していました。

5. 柔軟性と適応:

オレンジ・プランは、固定された単一の計画ではなく、20以上の種類が存在し、状況に応じて修正されていました。当初のフィリピン救援作戦のように、現実的ではないと判断された戦略は破棄されました。第二次世界大戦が勃発し、世界規模の戦争へと拡大する中で、プランは「レインボー・プラン」の一部として再編されましたが、その基本的な対日戦略の骨子は維持されました。

6. 連合国の存在と影響:

当初、オレンジ・プランはアメリカと日本の二国間戦争を想定していましたが、実際には連合国との協力体制の下で戦われました。中国大陸での戦闘やソ連の対日参戦は、日本陸軍の戦力を分散させる上で貢献しましたが、日本の海軍力と経済力を決定的に弱体化させたのは、主にアメリカの海軍と航空戦力でした。

7. 戦略の有効性と限界:

オレンジ・プランは、その驚くべき先見性によって、太平洋戦争の展開を大まかに予測していました。中部太平洋における島嶼攻略や、日本本土への経済的圧力をかけるという戦略は、実際に実行され、日本の敗北に大きく貢献しました。しかし、ヨーロッパでの戦争の勃発や、日本の東南アジアへの進出といった事態は、当初のプランの想定を超えるものでした。

結論:

オレンジ・プランは、アメリカが長年にわたり準備してきた対日戦略であり、太平洋戦争の遂行において重要な指針となりました。その長期的な視点、段階的な作戦構想、そして経済的な圧力を重視する戦略は、結果的に日本の敗北へと繋がりました。ただし、世界情勢の変化や連合国の存在といった要素は、当初のプランには織り込まれておらず、戦局の進展とともにプランも修正を余儀なくされたと言えるでしょう。オレンジ・プランの研究は、アメリカの戦略思考や、長期的な国家目標達成のための周到な準備の重要性を示唆するものとして、現代においても重要な意義を持っています。

第二章:アメリカ流の計画 ― 自主独立の参謀たち

本章は、第二次世界大戦以前のアメリカにおける戦争計画立案の特異なプロセスと、その初期段階で中心的な役割を果たした海軍大学の参謀たちの活動に焦点が当てられています。ヨーロッパの列強とは異なる、アメリカ独自の計画策定の背景と、それに貢献した個性豊かな戦略家たちの姿が描かれています。

1. 「展望の多様性」と「意見の競合」を重視するアメリカ流の計画:

アメリカの戦争計画立案は、単一の組織や指導者によるトップダウン方式ではなく、軍内部の複数の機関がそれぞれの担当事項に基づき、比較的独立して計画を進めるという特徴を持っていました。このため、計画立案の過程では「展望の多様性」が生まれ、異なる意見が活発に競合しました。多少の混乱は伴ったものの、この自由な議論と多様な視点こそが、最終的に効果的な計画を生み出す「まぎれもなくアメリカ的」な方法であると捉えられていました。

2. 軍部主導の戦略構想:文民統制の弱さ:

第二次世界大戦勃発間際まで、アメリカ政府は戦争計画に対して関心が薄く、具体的な指針や指示を与えることはほとんどありませんでした。そのため、戦略構想の策定は、制服組の将校たちの主導で行われました。ヨーロッパの列強が外交・内政と軍事戦略の統合を早期に進めていたのに対し、アメリカでは地理的な隔たりや軍国主義への不信感から、軍部が比較的独立した立場で戦略を練り上げる環境が存在しました。フランクリン・D・ローズベルト大統領が開戦後初めて陸海軍合同の作戦委員会を直接指揮下に置いたという事実は、当時の文民統制の弱さを示唆しています。

3. 海軍大学の役割:

戦略思想の醸成と人材育成: 海軍大学のスタッフは、オレンジ・プランの初期策定において重要な役割を果たしました。彼らは、クラウゼヴィッツの「戦争は、別の手段による国家政策の継続にすぎない」という格言を信奉し、政治的および経済的な視点に基づいた戦略立案を重視しました。海軍大学は、戦略思想を醸成する場であるとともに、将来の戦略立案を担う人材を育成する機関としての機能も果たしていました。

4. 「自主独立の参謀たち」の個性と貢献:

海軍大学には、それぞれ異なる個性と専門性を持つ、多くの「自主独立の参謀たち」が存在しました。

• フランク・スコフィールド中佐: 政府機関間の綿密な情報交換を重視し、国務省、陸軍、海軍といった異なる部門間の連携の重要性を認識していました。

• オリバー・L・スパリング中佐: 国家の知的資源を最大限に活用し、最高の専門的才能を持つ人々に計画立案を委ねるべきだと主張しました。彼は、国家の潜在的な戦争遂行能力は、物質的な資源と同様に重要であると考えていました。

• クラレンス・S・ウィリアムズ中佐: 外交政策の分析よりも現実的な軍事行動計画を重視し、不完全な原案でも、後で修正可能であるという実務的な視点を持っていました。彼は、海軍が外部の指導に頼るのではなく、自らの進路を決定すべきであるという強い信念を持っていました。これらの参謀たちは、既存の官僚主義的な制約を受けにくい環境の中で、自由な発想と活発な議論を通じて、オレンジ・プランの基礎を築き上げました。

5. 意見の衝突と戦略の進化:

オレンジ・プランの策定過程では、陸海軍間だけでなく、海軍内部の参謀間でも意見の対立が頻繁に起こりました。攻撃的な戦略を主張する者、慎重な立場を取る者など、個々の将校の性向や専門知識の違いが議論に影響を与えました。これらの衝突は、時に激しいものでしたが、多様な視点を取り入れることで、より洗練された戦略へとプランを進化させる原動力となりました。

6. 戦略策定の好機と官僚主義の台頭:

1906年から1914年までの期間は、熟練した海軍の作戦参謀、それを支持する上層部、そして陸軍の黙認という好条件が揃い、海上戦略が大きく発展した時期でした。しかし、第一次世界大戦後、海軍の戦争計画作業は官僚主義的な制約を受けるようになり、自主独立型の参謀たちは戦略計画の舞台から徐々に姿を消していきました。

7. 第二次世界大戦への影響:

自主独立の参謀たちが初期に築き上げたオレンジ・プランの戦略思想は、第二次世界大戦においてもアメリカの太平洋戦略の根幹をなしました。南太平洋における戦いや、ダグラス・マッカーサー将軍のフィリピン進撃など、戦前のプランと異なる展開もありましたが、オレンジ・プランの基本的な原則、特に経済封鎖や段階的な作戦展開の考え方は、最終的な勝利に大きく貢献しました。戦後の分析でも、中部太平洋における大攻勢こそがアメリカの主軸攻撃であり、オレンジ・プランの核心であったと評価されています。

結論:

オレンジ・プラン第二章:は、アメリカ独自の戦略立案の文化と、その初期段階を担った個性豊かな「自主独立の参謀たち」の活動を描き出しています。彼らの自由な発想、活発な議論、そして戦略に対する深い洞察が、後の太平洋戦争におけるアメリカの戦略的優位性の基礎を築いたと言えるでしょう。官僚主義の台頭によってその自由な雰囲気は失われていきましたが、彼らが育んだ戦略思想は、アメリカの太平洋戦略の遺産として、長く受け継がれていったのです。

第三章:太平洋戦争の地政学

本章は、太平洋戦争を地政学的な視点から分析し、開戦に至るまでの長期的および直接的な原因、戦闘の特性、両交戦国の目標、そして戦争に費やされる時間と費用などが考察されています。特に、政治的な明確な意志表示がない状況下で、戦争計画官たちが自ら戦略の方向性を打ち出す必要があった点が強調されています。

1. 開戦の理論的根拠の曖昧さ:

初期の日米友好関係: 日本を相手とする戦争の理論的根拠を明確に示すことは容易ではありませんでした。ペリー提督の来航以来、日米両国は友好関係を維持し、交易も拡大していました。アメリカ国民は日本の西欧化に親近感を抱き、両国民は互いに尊敬の念を持っていました。セオドア・ローズベルト大統領は日露戦争における日本の勝利を喜び、終戦の調停役を務めた際には日本の指導者たちから感謝され、自身もノーベル平和賞を受賞しています。1905年にはタフト=桂協定が締結され、極東における両国の権益相互尊重が確認されていました。

2. 初期の日米間の摩擦要因とオレンジ・プランへの影響:

1906年以前に、戦争計画立案のきっかけとなりうる摩擦が生じたのは一度だけでした。それは、日本政府がアメリカ領有の島嶼に触手を伸ばしているとの疑惑が起きた時です。1890年代には、アメリカの保護領であったハワイに多くの日本人労働者が移住し、日本の戦艦がその周辺に出没しました。当時の海軍次官であったローズベルトは防衛計画の提出を求めましたが、1898年のアメリカによるハワイ併合によってこの問題は解消されました。しかし、当時の弱肉強食の時代において、日本は膨張する人口の送り込み先としてフィリピンにも関心を示していました。オレンジ・プランでは、アメリカの領有地を手に入れたいという日本の野望が両国間の緊張の一因として挙げられることが慣例でしたが、戦略家たちはそれを真剣には信じていませんでした。彼らは、より少ないリスクでより大きな利益が得られる極東に日本が目を向けるだろうと考えていたのです。

3. カリフォルニア移民問題と人種差別:

直接的な緊張の高まり: オレンジ・プランの直接的な引き金となったのは、ささいな出来事でした。1891年から1906年の間に数千人の日本人移民がカリフォルニアに渡りましたが、地元の白人たちは人種差別的な意識から日本人移民を不当に扱い、排斥運動を起こしました。1906年のサンフランシスコ地震と火災の混乱に乗じて、東洋人に対する略奪や暴行事件が発生し、地元議会は日本人移民の財産権を制限し、学童を分離する法案を可決しました。これは日米間の条約に違反するものであり、日本の国民感情を激しく害しました。アメリカの新聞は、ロシアを打ち破った日本の脅威を誇張して報道し、両国間の緊張を高めました。

4. 長期戦の認識の変化とオレンジ・プランへの影響:

長期にわたる戦争を国民がどこまで耐え忍べるかを推測することは、太平洋戦略を策定する上で大きな課題でした。1914年以前は、戦争は6ヶ月から1年程度で終わると考えられていましたが、1920年代になると、近代的な消耗戦兵器の登場により戦争が長期化する可能性が認識されるようになり、2年程度の長期戦を想定するコンセンサスが形成されました。2年あれば、アメリカは中小艦艇、商船、航空機を大量に生産できると考えられていました。また、西太平洋の前進基地には主力艦船補修用の大型ドライドックが建設される予定でした。しかし、海上戦闘の勝敗を決定づける戦艦や大型空母の建造には3年の歳月が必要であり、海軍作戦部長は、そのような長期にわたる大量建造の費用を国が負担するとは考えていませんでした。

5. 短期決戦への期待と長期戦への備えの矛盾:

国民の忍耐には時間的な限界があるという認識に基づき、計画担当官たちは迅速かつ有利な立場を確立するための反撃計画に魅力を感じていました。彼らは、「我々は長期戦を覚悟しなければならない。しかしできるだけ短期間に勝利を確信できるよう行動せねばならない」という矛盾する趣旨の文章:を残しています。1924年には、陸海軍の計画官たちが、政府および産業界は長期戦の準備をすべきであるが、動員は短期決戦の必要がある場合に限り行うものとする、という混乱した勧告を出しています。1930年代のより慎重な戦略では、戦争がさらに長期化することを確実視しており、4年から5年という予測も広まっていました。

6. 無条件降伏目標の設定とその影響:

完璧な勝利ではなくとも良いとする計画担当官もいましたが、絶対的な勝利を望む気持ちは、アメリカが戦争に突入した時、全軍将兵の胸に深く根を下ろしていました。1943年に日本の無条件降伏をアメリカの目標と定めたことは、オレンジ・プラン立案者たちの判断の正しさを証明しましたが、国民が戦争をどれだけ耐え忍べるかという疑問は、戦略家たちの脳裏から離れませんでした。相手を無条件降伏させようという望みが、最終的には日本本土への攻撃を招くことになったのです。

結論:

オレンジ・プラン第三章:では、太平洋戦争の地政学的背景として、初期の日米友好関係からカリフォルニア移民問題による緊張の高まりが示されました。また、戦略策定においては、短期決戦への期待と長期戦への備えという矛盾する認識が存在し、それがプランの策定に影響を与えました。最終的に、アメリカの無条件降伏という目標設定は、プラン立案者たちの長期的な戦略思考の正当性を示すものでしたが、国民の忍耐という要素は常に戦略家たちの懸念事項であり続けました。

第四章:基本戦略

本章は、対日戦における基本戦略、太平洋の地政学的特性、および戦略思想の変遷に焦点が当てられています。アメリカが採るべき戦略の本質、作戦上の制約、そして戦略思想の進化が詳細に分析されています。

1. 海軍力による陸軍力の打破:

オレンジ・プランの根幹にある戦略は、アメリカ海軍の力で日本の陸軍力を打ち破るというものでした 。これは、日本の強大な陸軍に対し、アメリカが政治的現実として海上からの戦いを挑むしかないという認識に基づいています 。フランク・スコフィールド少将は、アメリカ海軍が日本陸軍と直接対決することは得策ではないと提言し、「海をもって陸を叩く」という戦略思想が第二次世界大戦で活かされたと指摘されています 。

2. 太平洋の広大さと作戦上の制約:

太平洋の広大さは、作戦上の大きな制約でした 。基地間の距離が長く、特に初期段階ではアメリカ海軍の行動範囲が制限されていました 。例えば、アメリカ艦隊が主戦場に到達するためには、パナマ運河経由でも1万5000キロの航路を辿る必要があり、補給面での課題も大きかったと指摘されています 。

3. 戦力減衰の法則と戦力比率: 艦隊の戦闘力は、基地から遠ざかるにつれて減衰するという法則が存在しました 。また、戦闘における戦力は参加する艦船数の二乗に比例するという「二乗法則」も指摘されています 。これらの要因は、1922年のワシントン海軍軍縮条約における米日間の戦艦トン数比率交渉(5対3)の背景にも影響を与えました 。

4. 日本の弱点とアメリカの戦略: 戦略家たちは、日本の最大の弱点が島国であり、海上交易に依存せざるを得ない点にあると認識していました 。アメリカの戦略は、この日本の弱点を突き、海上封鎖によって日本の継戦能力を奪うことにありました 。

5. 戦争の段階的構想: 米日間の戦争は、地理的優位の変化に伴い、三つの段階を経て展開すると予測されていた 。

• 第一段階:日本が西太平洋のアメリカ領を迅速に侵略する 。

• 第二段階:アメリカが基地を確保し、補給路を確立しながら日本本土に接近する 。

• 第三段階:アメリカが海上封鎖と爆撃によって日本を降伏させる 。

6. 第二段階の戦略的課題と解決策:

第二段階は、オレンジ・プランの中で最も困難な部分であり、基地建設と補給線の確保が重要な課題でした 。当初は、平時に極東に海軍基地を建設する案や、開戦と同時に艦隊をフィリピンに急行させる「マニラへの通し切符作戦」などが検討されましたが、前者は政治的に非現実的であり、後者は補給上の問題から実現不可能であることが判明しました 。最終的には、太平洋の島嶼を段階的に占領しながら進むという戦略が採用されました 。

7. マハンの影響と戦略思想:

オレンジ・プランの策定には、アルフレッド・マハンの海上戦略思想が影響を与えました 。マハンは、海軍の主要な役割は敵の通商を封鎖し、味方のそれを守ることにあると考え、艦隊決戦による制海権の確立を重視しました 。しかし、マハンの戦略思想には、当時の技術革新や戦術の変化を十分に考慮していない点もあり、計画担当官たちはマハンの影響を受けつつも、現実的な戦略を追求しました 。

結論:

オレンジ・プラン第四章:では、アメリカの対日基本戦略が、地政学的要因と戦略思想の相互作用の中で形成されていった過程が描かれています。海上戦力による陸上戦力の打破、太平洋の広大さ、戦力減衰の法則、日本の弱点の利用、段階的作戦構想、そしてマハンの影響と戦略思想の進化などが重要な要素として挙げられます。

第五章: 東太平洋の守り

本章は、アメリカが自国の聖域と定めた東太平洋の防衛戦略に焦点が当てられています。アメリカの勢力圏の拡大、日本軍の侵攻に対する当初の楽観的な見方、そして時代とともに変化する脅威認識と防衛戦略の変遷が詳細に記述されています。

1. 東太平洋の「聖域」化と勢力圏の拡大:

オレンジ・プランにおいて、東太平洋はアメリカの「聖域」と位置づけられていました 。当初、その範囲はアメリカ西海岸から国際日付変更線までとされていましたが、モンロー・ドクトリンの拡大解釈とともに、ハワイを含む広大な海域がアメリカの勢力圏となっていきました 。1941年には、ウェーク島周辺まで含む更なる勢力圏拡大を主張する意見も出るほど、アメリカの太平洋における影響力は増大していました 。

2. 日本軍の侵攻に対する当初の楽観論:

20世紀初頭、アメリカ海軍は、日本軍がアメリカ本土を攻撃する可能性を低いと見ていました 。たとえ日本軍がカリフォルニアに侵攻したとしても、アメリカ陸軍と本国から派遣される艦隊によって容易に撃退できると考えていたのです 。1911年の時点では、日本によるアメリカ本土攻撃は「あまりに空想的で真剣な考慮に値しない」とさえ考えられていました 。この楽観論は、1942年に西海岸の日系アメリカ人が強制収容された際のヒステリックな反応とは対照的です 。

3. パナマ運河の防衛:陸軍と海軍の対立:

パナマ運河は、その開通以来、日本軍の奇襲攻撃に対する脆弱性が指摘されていました 。海軍は、運河への攻撃は補給上の制約などから現実的ではないと考えていましたが、陸軍は航空戦力を用いた攻撃を想定し、200機の航空兵力と4万人の兵力による防衛計画を立てていました 。1925年には、日本の商船が運河内で自爆するという小説が出版され、世間の注目を集めました 。

4. アラスカの戦略的重要性の変化:

当初、アラスカは戦略的に重要とは考えられていませんでした 。しかし、1930年代後半になると、軍部はアラスカに日本軍が潜水艦基地を建設し、アメリカ本土とハワイ間の補給路を遮断する可能性を懸念するようになります 。また、アラスカの飛行基地から日本軍爆撃機がアメリカ北西部を空襲する可能性も指摘され、アラスカの防衛体制が強化されることになりました 。

5. 東太平洋防衛戦略の変遷:

オレンジ・プランにおける東太平洋の防衛戦略は、時代とともに変化しました。初期の楽観論から、パナマ運河やアラスカといった戦略拠点の重要性が認識されるようになり、陸軍と海軍の役割分担や防衛体制も変化していきました。

6. オレンジ・プラン全体の戦略との関連性:

オレンジ・プランは、対日戦におけるアメリカの基本戦略を示すものであり、東太平洋の防衛もその重要な一部でした 。日本を経済的に疲弊させるための海上封鎖戦略や、太平洋における段階的な作戦展開構想(第一段階:日本の初期攻勢、第二段階:アメリカ軍の反攻、第三段階:日本本土への攻撃)と密接に関連していました 。

結論:

オレンジ・プラン第五章:は、アメリカの東太平洋防衛戦略が、国際情勢の変化や技術革新、そして日本軍の脅威認識の変化に応じて、どのように変遷していったかを明らかにしています。当初の楽観論から、より現実的な脅威評価に基づく戦略へと移行していく過程は、アメリカの対日戦略の成熟を示すものであり、太平洋戦争におけるアメリカの勝利に貢献した要因の一つと言えるでしょう。

第六章:西太平洋の防衛戦略

本章は、アメリカが想定した西太平洋における戦況、特にフィリピンの防衛戦略に焦点が当てられています。広大な西太平洋の防衛の困難さ、フィリピン防衛計画の変遷、そして戦略立案における楽観論と現実認識の間の葛藤が詳細に描かれています。

1. 西太平洋における戦況予測と米軍の厳しい状況:

アメリカは、西太平洋における戦況は東太平洋におけるそれとは対照的になると予想していました 。グアムは、わずかな海兵隊しかいない上に水上戦力も欠いており、その陥落は時間の問題でした 。フィリピン諸島においても、1898年以来維持されてきた程度の海陸兵力では、日本の制海権下にある強力な陸軍に対して長期的な抗戦は不可能であると認識されていました 。オレンジ・プランでは、フィリピンの攻防が戦争全体の帰趨を左右することはないと考えられており、比較的簡単に扱われています 。

2. フィリピン防衛の困難さと初期の戦略構想:

戦略家たちは、大英帝国に匹敵する広さとアメリカ合衆国に匹敵する海岸線を持つ7,000の島々からなるフィリピン群島を防衛することの困難さを認識していました 。1906年の初期の予測では、日本はフィリピンをほぼ即座に海上封鎖し、20万の軍隊をルソン島に送り込み、2万人のアメリカ駐屯部隊を撃破するとされていました 。フィリピンには艦隊の大規模な基地がなく、強力な防衛計画を立てることが困難でした 。

3. マニラ湾の戦略的重要性と防衛計画の変遷:

マニラ湾はフィリピンにおける最も重要な拠点であり、首都マニラや主要な商業施設がありました 。当初、陸海軍合同委員会は、首都とマニラ湾を現地部隊によって最後まで死守すべきだと提案しましたが、陸軍大学の研究では、狭い範囲を数ヶ月間保持するのがやっとであるとされていました 。海軍は、マニラの基地が相当期間持ちこたえることを期待していましたが、戦略家たちはマニラ湾に戦略的意義はないと考えており、アメリカ艦隊の救援も間に合わないと見ていました 。

4. コレヒドール島とバターン半島の重要性:

マニラ湾の入口に位置するコレヒドール島は、その要塞化によって敵艦隊の接近を阻止できると考えられていました 。しかし、コレヒドールが持ちこたえるためには、隣接するバターン半島も同じ期間持ちこたえる必要がありましたが、ワシントン条約によって要塞化作業が中止されたため、新たな防衛計画が必要となりました 。

5. 海軍のフィリピン防衛に対する悲観的な見方:

海軍は、1900年以来フィリピン防衛計画に多少関与していましたが、その見通しに希望がないことを認識していました 。大規模な基地建設の試みが失敗に終わったことから、海軍の関心はすでに薄れており、アジア艦隊は小規模な軽艦艇部隊に縮小されていました 。オレンジ・プランでは、弱体な部隊は砲撃を受けたら直ちに撤退すべきと規定されていました 。

6. フィリピン放棄論とマッカーサーの登場:

1915年、海軍省長官は、小さな前哨基地を救うことは海軍の任務ではないと述べ、アジア艦隊司令長官もフィリピン全土または一部の防衛は不可能であると報告しました 。しかし、オレンジ・プランから「フィリピン放棄」の仮定が二度外されたことがあり、それはカリスマ的な将軍、ダグラス・マッカーサーがフィリピンを保持できると主張した時でした 。マッカーサーは、適切な戦力があればフィリピンを保持できるとアメリカ政府に強く主張し、ルソン島に軍を展開させると強硬に主張しました 。

7. 南フィリピン諸島の戦略的考慮の欠如:

当初、フィリピン防衛計画では、南フィリピン諸島はほとんど考慮されていませんでした 。1930年代になり、日本の航空戦力が強化されると、南フィリピン諸島は攻撃に向かう艦隊にとって危険な場所となり、計画担当官たちはその戦略的重要性を認識し始めました 。

8. 第二次世界大戦勃発前後の戦略変化:

1937年の中国での戦争、1939年のヨーロッパでの戦争は、当初フィリピン防衛計画に影響を与えませんでしたが、日本の中国沿岸占領やフランス降伏後のインドシナ占領は、フィリピンを孤立させることになりました 。1940年末には、大規模な海軍兵力をフィリピンに送るという計画は放棄され、1941年にはアジア艦隊に軽艦艇などが送られましたが、フィリピン防衛のためではないことが強調されました 。

結論:

オレンジ・プラン第六章:は、アメリカが西太平洋、特にフィリピンの防衛に関して、戦略目標と現実的な制約の間でいかに苦慮していたかを示しています。初期の楽観論から徐々に現実的な評価へと移行する中で、フィリピン防衛計画は何度も変更を余儀なくされました。マッカーサーの登場による一時的なフィリピン重視の動きもありましたが、最終的には、フィリピンを「捨て石」と見なす戦略が復活し、その後の悲劇的な結末へと繋がっていきました。

第七章:西方の大基地

本章は、アメリカが対日戦において海軍力を効果的に発揮するために構想した、西太平洋における大規模基地建設の計画とその挫折、そして代替案として浮上したフィリピンへの艦隊急行計画に焦点を当てています 。

1. 西方の大基地建設構想の追求とその挫折:

アメリカの戦略家たちは、西太平洋における海軍力を効果的に発揮するためには、同地域に要塞化された大規模な基地が必要であると考えていました 。これは、敵に追い立てられた後に再び同地域に戻るという、長期にわたる消耗戦を避けるための戦略思想に基づくものでした 。しかし、この構想は1898年から1922年にかけて、海軍の高級指揮官からは支持されたものの、政府からは承認を得られず、実現には至りませんでした 。

2. 海軍基地の重要性:マハンの影響:

アルフレッド・マハンは、海軍基地の重要性を強調し、基地なしには戦闘艦は「岸辺を越えて飛べない陸の鳥」と同じであると述べています 。戦闘艦は大量の石炭を消費し、弾薬もすぐに尽きてしまうため、修理や補給のための基地が不可欠であると考えられていました 。大英帝国が世界中に展開した海軍補給網は、アメリカ海軍の関係者にとって羨望の的でした 。

3. フィリピン基地建設の提案とスービック湾の選定:

1901年、海軍総会議において、フィリピンに造船所を建設する提案がなされました 。ルソン島西海岸のスービック湾は、その深い錨地や労働力の確保しやすさなどから、基地建設地として有力視されていました 。

4. フィリピンへの艦隊急行計画の浮上:

西方の大基地建設構想が実現しない中、戦争開始後に艦隊をフィリピンの港に急行させるという代替案が浮上しました 。この計画は、1934年までオレンジ・プランにおける支配的な意見となりました 。

5. 2つの計画の意義:試金石としての役割:

西方の大基地建設構想とフィリピンへの艦隊急行計画は、いずれも実現には至りませんでしたが、オレンジ・プランの策定において重要な役割を果たしました 。これらの計画は、戦略家たちが試行錯誤を繰り返しながら、より良いアイデアを見つけ出すための試金石となったのです 。

6. ワシントン海軍軍縮条約の影響:

ワシントン海軍軍縮条約は、海軍基地建設競争に一定の歯止めをかける役割を果たしました 。しかし、条約失効後も、グアム基地を巡る議論が再燃するなど、基地建設の重要性は依然として認識されていました 。

7. 第二次世界大戦における機動作戦の進展と基地のあり方の変化:

第二次世界大戦における機動作戦の進展は、基地のあり方に変化をもたらしました 。アメリカ海軍は、必ずしも事前に準備された基地に依存せずとも、遠隔地での作戦行動を遂行する必要に迫られ、補給能力の向上が重要な課題となりました 。

結論:

オレンジ・プランにおける西方の大基地建設構想は、アメリカ海軍の戦略思想における基地の重要性を示すものでしたが、様々な要因によって実現には至りませんでした。しかし、この構想と代替案として浮上したフィリピンへの艦隊急行計画は、オレンジ・プランの策定過程において、戦略家たちが試行錯誤を繰り返しながら、より現実的で効果的な戦略を模索する上で重要な役割を果たしました。

第八章:アメリカ式計画法—突進派と慎重派

オレンジ・プランの策定は、1906年から1914年にかけて、現場の指揮系統から離れた作戦将校たちが、太平洋を舞台とする戦争について地政学的な観点を取り入れた大戦略の枠組みをまとめる形で進められました 。この過程で、太平洋の東部・西部における作戦の第一段階の特徴が明確にされ、第二段階の基礎が築かれ、第三段階の概念化が試みられました 。

1. 計画策定における二つの潮流:突進派と慎重派

オレンジ・プランの策定は、陸海軍大学と海軍総会議第二委員会がそれぞれの独自性を保持しながらも、円滑に共同研究を進めるという形で行われました 。1906年のニューポートにおける研究では、戦争のおおまかな性格付けが行われ、最初のオレンジ・プラン草案が作成されました 。しかし、1907年にオリバーの指導の下、第二段階を太平洋渡洋攻撃と規定した作戦計画の立案に取りかかる段階になると、自由な協調関係は失われました 。

近代的な軍隊では、伝統主義と英雄的指導者を体現する「英雄」型と、科学的・合理的な戦争指揮を重視する「経営者」型の軍人が対立するのが常であり、太平洋戦争における攻勢のプラン作りも、この両者の対立の中で生まれました 。本書では前者を「突進派」、後者を「慎重派」と呼んでいます 。

2. 突進派の特徴

突進派は、積極的な攻勢と迅速な決定的勝利を追求する傾向がありました。彼らは、敵の戦力を早期に撃破し、戦争を早期に終結させることを目指し、そのためにはリスクを冒すことも辞さない姿勢を持っていました。

3. 慎重派の特徴

一方、慎重派は、より慎重なアプローチを好み、リスクを最小限に抑えながら着実に目標を達成しようとする傾向がありました。彼らは、長期的な視点から戦略を立案し、敵の戦力を消耗させながら最終的な勝利を目指す戦略を重視しました。

4. 両者の共通点と相違点

突進派と慎重派は、いずれも総力を挙げた攻撃と絶対的な勝利を誓っていた点で共通していました 。しかし、目標、ルート、そして特に時期の点で意見の相違が見られました 。突進派は早期決戦を志向するのに対し、慎重派はより長期的な戦略を視野に入れていたと言えるでしょう。

5. アメリカ式計画法の特徴

オレンジ・プランの策定過程に見られる突進派と慎重派の対立は、アメリカ式計画法の重要な特徴を示しています。アメリカの戦争計画立案プロセスは、多様な意見の衝突と調整を通じて行われるものであり、その過程には多少の混乱も伴いますが、最終的には効果的な計画が生まれるとされています 。

結論

オレンジ・プランの策定における突進派と慎重派の対立は、アメリカ式計画法の核心部分を形成するものでした。両者の間で繰り広げられた議論と妥協は、より洗練された戦略の策定に貢献し、太平洋戦争におけるアメリカの勝利に不可欠な要素となりました。

第九章:通し切符作戦

オレンジ・プランにおいて、「通し切符作戦」とは、アメリカ海軍が西太平洋に急遽設定する基地に向けて、途中わずかな補給のための停泊を除き、大兵力で間髪入れずに進攻するという、第二段階の海軍進攻作戦でした 。1906年から1909年までのオレンジ・プランの主流をなしたこの作戦は、最終的には破綻しましたが、将来の戦略立案に重要な教訓を残すことになります 。

1. 作戦の目的

「通し切符作戦」は、オレンジ・プランの基本戦略を実行するための手段として計画されました 。1906年に海軍総会議は、艦隊をできるだけ早期にフィリピンに向けて出航させる計画を勧告しました 。これは、フィリピンを占領した敵に時間を与えず、敵の防衛体制が整う前に攻撃を加えることを目的としていました 。

2. 作戦の具体的な内容

この作戦は、大規模な海軍兵力による迅速な進攻を特徴としていました 。アメリカ西海岸またはハワイから出航した艦隊は、ほとんど補給をせずにフィリピンまで長距離を航行し、敵の防衛が整う前に攻撃を加えるというものでした 。

3. 作戦の問題点

「通し切符作戦」は、計画段階から多くの問題点を抱えていました。

• 補給の問題: 長距離の航行を行う艦隊への補給は、大きな課題でした 。特に、当時の艦隊は石炭を燃料としており、その補給は煩雑で時間がかかりました。

• 艦隊の集中: 海軍総会議では、ネイサン・サージャントおよびシドニー・ストートンの両大佐が、日本の全艦隊よりも強力な太平洋艦隊を別途編成することを提案しましたが、これはマハンの艦隊集中という教義に反するとして却下されました 。マハンは、海軍は一団となって戦うべきであり、分割されれば個々に撃破されると説いていました 。

• 政治的な制約: 海軍大学のスタッフは、戦争前の緊張が高まる中で政府が総動員令を出すだろうと楽観視していましたが、総会議は、政治家が動員をためらう可能性を指摘していました 。実際に、1913年の危機では、大統領が海外派兵を拒否した事例もありました 。

4. 作戦の意義

「通し切符作戦」は、結果的に破綻しましたが、オレンジ・プランの策定において重要な役割を果たしました 。この作戦の検討を通じて、計画立案者は時間と距離の問題、そして補給の重要性など、太平洋における作戦の難しさを改めて認識することになりました 。また、この作戦の失敗は、後のより現実的な戦略の策定に繋がる貴重な教訓となりました 。

結論

「通し切符作戦」は、オレンジ・プランにおける初期の重要な構想だったが、多くの問題点を抱えており、最終的には破綻しました。しかし、この作戦の検討を通じて得られた教訓は、その後のアメリカ海軍の戦略立案に大きな影響を与え、太平洋戦争における勝利に貢献することになったと言えるでしょう 。

10章:慎重派の戦略

オレンジ・プランの第二段階作戦において、突進派の戦略に対抗するものとして、慎重派による戦略が提示されました。慎重派は、突進派の早期決戦を目指す戦略に対し、より長期的な視点から、基地を確保しながら徐々に日本に接近するという戦略を主張しました 。

1. 慎重派戦略の概要

慎重派の戦略は、第二次世界大戦におけるアメリカ軍の作戦と同様に、海軍および空軍基地として利用できる島々を次々と占領していくというものでした 。しかし、それは一時的な修理・補給や艦隊への再補給用の前哨基地を作るだけでなく、フィリピンに域外最大の基地を設けることを目指すものでした 。突進派と同様にフィリピンに最大の基地を設けることを目標としていましたが、慎重派の戦略は、そのような艦隊基地をまず中部太平洋に設けることを意図していました 。

2. 中部太平洋重視の理由

慎重派が中部太平洋を重視したのは、距離的な優位性でした 。中部太平洋では、アメリカ軍は極東ほど距離的なハンディキャップを負っていませんでした 。

3. 慎重派戦略の変遷

1907年、オリバーは初めて中部太平洋を「一歩一歩と前進」する案を提唱しました 。オリバーは、この作戦を南太平洋方面とアリューシャン列島方面の側面を固めた上での西方突出作戦と想定しました 。この戦略は、「慎重にすぎ、かつ遅すぎる」という批判もありましたが、貴重な主力艦を温存し、補給上の負担を軽くし、日本陸軍との交戦を避けることができるという利点がありました 。オリバーは、この戦略によって「長期にわたる消耗戦」にも勝つことができると考えていました 。

しかし、オリバーの戦略には、開戦前にハワイ、グアム、ルソンが要塞化されることを前提としているという欠点がありました 。1909年、クラレンス・ウィリアムズは、戦時の極東への足がかりとして中部太平洋に機動基地を作るという、より政治的に現実性のある主張をしました 。しかし、1914年までは、適当な位置に利用可能な基地がありませんでした 。

4. 利用可能な基地の欠如

日本の域外諸島の中で、小笠原諸島は使用できる小さな港を持っていましたが、厳重に防衛されており、アメリカ軍の防御面から見ると東京に近すぎました 。南鳥島と硫黄島には港がなく、オレンジ・プランではほとんど無視されていました 。

ハワイとグアムの間に、アメリカはいくつかの無人環礁を持っており、海軍士官の好奇心を刺激しましたが、これらは1914年まで利用できませんでした 。

5. 結論

慎重派の戦略は、突進派の戦略が抱える問題点を克服し、より現実的で長期的な視点に立った対日戦戦略を提示するものでした。

11章:突進派の巻き返し

ワシントン条約締結後、突進派は一時的に慎重派の戦略を受け入れざるを得ませんでしたが、その心中には反撃の機会を伺う火種がくすぶり続けていました。そして、1923年、政治が軍事戦略に介入したことをきっかけに、突進派の巻き返しが始まります 。

1. 突進派巻き返しの背景:フィリピン総督ウッドの登場

突進派巻き返しの火付け役となったのは、フィリピン総督レナード・ウッドでした 。ウッドは、軍医、少壮参謀、キューバ義勇騎兵隊隊長、陸軍参謀総長などの経歴を持つ、勇敢でカリスマ的な将軍であり、下級兵士からの人気も厚い人物でした 。1920年の大統領候補者指名選挙にも出馬しましたが、ハーディングに敗れています 。ハーディングは、手強い競争相手であったウッドを慰めるため、彼をフィリピン総督に任命しました 。

2. ウッドのフィリピン防衛問題提起

1922年に海軍長官デンビーがマニラを訪問した際、ウッドは、戦争が勃発すれば海軍の作戦担当者はフィリピンを見捨てるつもりであると聞き、大きな衝撃を受けました 。そして、陸軍省の上層部に対して、直ちに抗議を行いました 。ウッドは、海上兵力のみがフィリピンの安全を保障できると考えており、条約で認められたアメリカの機動兵力によって増強された現地部隊が、救援艦隊が到着するまで持ちこたえることができると主張しました 。

3. 突進派による新たな艦隊作戦計画

ウッドの主張を受けて、突進派はフィリピン防衛を重視する新たな艦隊作戦計画の策定に着手しました。この計画は、以下の点を特徴としていました。

• 迅速な艦隊派遣: 敵の攻撃が予想される場合、または開戦時には、主力艦隊、巡洋戦艦、航空母艦からなる派遣艦隊を直ちにフィリピンに向けて派遣する 。

• 敵艦隊との決戦: 派遣艦隊は、途中で予想される敵の攻撃を排除しつつ、フィリピンに到達後、敵艦隊との決戦を行う 。

• 航空戦力の重視: 航空母艦から発進する航空機による偵察や攻撃を重視し、敵の潜水艦や航空機による攻撃を排除する 。

4. 計画の問題点

しかし、この計画にもいくつかの問題点がありました。

• 楽観的な見通し: 敵の攻撃を過小評価し、アメリカ艦隊の能力を過大評価しているなど、楽観的な見通しに基づいていました 。

• 補給の問題: 長距離の航行を行う艦隊への補給に関する具体的な計画が不足していました 。

• 政治的な制約: 政府がどれだけ迅速に艦隊派遣を承認するかなど、政治的な制約が考慮されていませんでした 。

5. 結論

突進派による新たな艦隊作戦計画は、フィリピン防衛を重視するものでしたが、いくつかの問題点を抱えていました。しかし、この計画の策定を通じて、アメリカ海軍は、より現実的で効果的な対日戦戦略を模索し続けることになります。

12章:作戦のプロフェッショナルたち

1920年代後半に入ると、オレンジ・プランの策定は、それまでの突進派が主導する形から、より専門的な作戦立案へと移行していきました。 この変化の背景には、上層部の突進派の退場、政治指導者の戦争計画への関心の薄れ、そして海軍大学校長の交代などが挙げられます。

1. 突進派の影響力低下

1920年代後半になると、それまでオレンジ・プランの策定に大きな影響力を持っていた、フィリピン総督ウッドや海軍作戦部長クーンツといった上層部の突進派が現場を去りました。 また、海軍大学校長にウィリアム・ロジャーズが就任すると、好戦的な総会議の影響力も低下し、戦争計画への関与も少なくなりました。

2. 政治指導者の関心の薄れ

ハーディング大統領の死後、クーリッジ、フーバーと続いた大統領は、文官の政治顧問と同様に戦争計画にほとんど関心を示さず、軍の指導部も同様でした。 陸軍首脳部はマニラ遠征を断念し、他の緊急事態における陸軍の役割に関心を移しました。 海軍作戦部長も戦争計画に無関心、あるいは反感を抱く者さえいました。

3. 戦略専門家への委任

このように、政治指導者や軍上層部が戦争計画への関心を失う中で、オレンジ・プラン策定の責任は、陸海軍の戦争計画課の戦略専門家と、その合同組織である統合計画委員会(JPC)に委ねられることになりました。 統合会議の統制が緩むにつれて、統合計画委員会は計画立案の中心的な役割を担うようになりました。

4. より整然とした作戦立案

その結果、1920年代後半には、太平洋における作戦立案は、以前のような突進派の感情的な主張に左右されることなく、より整然とした形で行われるようになりました。 しかし、依然として突進的反攻という考え方は根強く残っており、計画立案者たちは、補給や第三段階作戦といった、比較的議論の余地のない分野でのみ、新たな戦略構想を打ち出すことができました。

5. 結論

1920年代後半のオレンジ・プラン策定の変化は、アメリカの対日戦戦略が、感情的な突進主義から、より専門的で合理的な作戦立案へと移行する過程を示すものです。 しかし、依然として残る突進派の影響や、新たな戦略構想を打ち出すことへの制約は、今後のオレンジ・プランの発展に課題を残すものでもありました。

13章:主流派戦略の微修正

1923年から25年にかけて、オレンジ・プランの計画担当官たちは、太平洋横断遠征軍の動員と輸送、そして前進基地の建設に予想以上の時間がかかることに気づき始めました 。その結果、戦争は短くとも2年に及ぶと予測されるようになりました 。しかし、当時の計画立案を主導していた突進派は、敵に息つく暇も与えない迅速な前進を重視する姿勢を崩しませんでした 。

1. 目標地点の変更:フィリピン救援から南フィリピンへ

こうした状況の中で、従来のオレンジ・プランにおけるマニラやコレヒドールの救援という考え方は非現実的であるとして、見直されることになりました 。そして、初期の目標地点は、南フィリピンへと変更されることになります 。

南フィリピンは、ルソン島のマニラなどと異なり、大規模な都市や守備隊が存在しない場所でした 。この目標地点の変更は、第二段階の作戦において、政治的目的よりも軍事的目的が優先されるようになったことを示しています 。

2. 南フィリピンにおける艦隊基地建設構想

新たな戦略目標として浮上した南フィリピンには、アメリカ艦隊のための大規模な基地を建設するという構想がありました 。この基地は、8,000キロに及ぶ航海の終着点として、艦隊にとって重要な拠点となることが期待されていました 。

3. 基地建設の規模と期間

計画では、基地建設には広大な面積と多数の労働力が必要とされていました 。具体的な規模としては、270平方キロメートルの面積に、10万人の建設労働者と5,000人の熟練作業員が従事し、あらゆる種類の工場作業を行うことが想定されていました 。

基地の完成時期については、楽観的な担当者はM+180(動員開始から180日後)でのフル稼働を期待していましたが、悲観的な担当者はM+360頃になると考えていました 。

4. 乾ドック建設の課題

南フィリピン基地から軍事行動を行う上で、最大の課題となったのが乾ドックの不足でした 。特に、戦艦用の巨大な乾ドックの建設には、2年もの歳月がかかることが判明し、戦争の長期化を懸念する声も上がりました 。

5. 結論

1923年から25年にかけてのオレンジ・プランにおける主流派戦略の微修正は、フィリピン救援という従来の目標を放棄し、南フィリピンに新たな艦隊基地を建設するというものでした 。この変更は、作戦の現実性と実行可能性を高めるためのものでしたが、基地建設の規模や期間、そして乾ドックの不足など、新たな課題も浮上することになりました 。

14章:日本包囲

オレンジ・プランにおける対日戦の戦略は、アメリカが計画を立て始めた当初から一貫して「日本を海から包囲して降伏させる」というものでした 。この戦略は、陸戦ではなく、海の戦力で日本を圧倒するというオレンジ・プランの基本理念と深く結びついていました 。アメリカは、単独であれ連合国の一員としてであれ、日本本土やアジア大陸に展開する日本軍を直接攻撃する必要はないと考えていました 。

1. 「全体構想」における第三段階作戦の目標

1923年の「全体構想」では、対日戦争の第三段階において、以下の作戦目標が設定されました 。

• 日本を取り囲む全ての海域を制圧する。

• 封鎖作戦を実施する。

• 日本領の遠隔の島々を全て攻略・占領する。

これらの作戦により、日本を孤立させ、領土への空襲によって圧力を加えることが目指されました 。

2. 戦争終結への道筋

オレンジ・プランでは、戦争の最終段階は、日本側の激しい抵抗により長期戦になると予想されていました 。戦線が日本本土に近づくにつれて、アメリカ側の死傷者も増加すると考えられていましたが、それでも日本を包囲することが、完全な勝利を得るための最良の方法であると確信されていました 。

3. 第三段階作戦の進展

1906年から1920年の間に、第三段階作戦は、特定の地理的・経済的目標を達成するための一連の攻撃作戦へと発展しました 。 統合アジア方面軍は、西太平洋の安全な基地を確保した後、直ちに第三段階の作戦を開始し、基地の拡張と増援部隊の到着を待ちながら攻勢を強める計画でした 。

4. 日本本土と台湾南部を結ぶ通商路の遮断

アメリカ艦隊は、迅速に日本本土と台湾南部を結ぶ通商路を遮断することを目指しました 。これは、日本の経済力を弱体化させ、戦争継続能力を奪うための重要な戦略でした。

5. 日本本土上陸作戦の検討

オレンジ・プランでは、日本本土への上陸作戦も検討されていました 。しかし、陸軍戦争計画課は、日本本土上陸は「物理的に不可能と確信している」と明言していました 。

それでも統合会議は、上陸作戦の候補地について検討を重ね、最終的に九州の鹿児島と東京湾が候補地として挙げられました 。これらの候補地は、1945年のアメリカ軍の最終戦争計画にも、上陸候補地として記載されています 。

6. 日本近海の島嶼攻略

アメリカは、実際に日本本土へ上陸することは避けましたが、日本近海の島嶼に大軍勢を上陸させれば、同様の効果が得られると考えていました 。

これにより、日本は広大な海岸線を防衛せざるを得なくなり、大きな消耗を強いられ、最終的には講和に応じざるを得なくなると予測されていました 。

結論

オレンジ・プランにおける「日本包囲」戦略は、アメリカの対日戦における最終的な勝利を追求するための重要な要素でした。

15章:戦略の追求

1929年から1933年のフーバー大統領政権下は、太平洋戦争の計画者たちにとって、失意の時代でした 。スコフィールド課長とホーン大佐が海軍戦争計画課を去ると、2年で日本を打ち負かすという戦争計画の前提となっていた「通し切符作戦」は、再考を迫られることになりました 。

1. 満州事変と国際情勢の変化

日本政府が領土拡大を目指す軍閥の影響下に入ったことは、国際情勢が力の論理へと向かう悪い前兆でした 。1931年9月、日本軍は満州で軍事行動を開始し(満州事変)、翌年には上海に侵攻しました 。国際連盟は抗議声明を発表し、米国は「承認せず」の原則を貫きましたが、日本は諸外国の意向を無視して1932年3月に満州国の建国を宣言しました 。そして1933年春、日本政府は連盟脱退を決定しましたが、委任統治領の管理は継続しました 。

2. オレンジ・プランへの影響

米国の現実主義者は、日本が、軍艦の保有数と太平洋の基地強化を10年間制限してきた1922年のワシントン条約から脱退することを予想していました 。その間、米国の国民感情は、フィリピンの独立支持へとますます傾いていきました 。フィリピン防衛は対日戦争を正当化する大きな理由の1つであったため、フィリピンが独立すれば、オレンジ・プランの存在意義そのものが失われる可能性もありました 。

3. 世界恐慌の影響

1929年に始まった世界恐慌は、アメリカの軍事予算にも深刻な影響を与えました 。フーバー大統領は、歳出削減と均衡財政を重視する立場から、軍事費の削減を断行しました 。これにより、海軍の近代化計画は停滞し、オレンジ・プランの実行可能性も低下しました 。

4. 戦略目標の不明確化

フーバー政権下では、対日戦における戦略目標も不明確になりました 。当初のオレンジ・プランでは、日本を経済的に封鎖し、海上交通を遮断することで降伏させることが目標とされていましたが、フーバー政権は、日本との貿易を維持し、経済的な対立を避けることを優先しました 。そのため、オレンジ・プランの戦略目標は、経済封鎖から、より限定的な軍事作戦へと修正されることになりました 。

5. 結論

フーバー大統領の政権下は、オレンジ・プランの計画者たちにとって、多くの困難と不確実性に直面する時代でした 。満州事変後の国際情勢の変化、世界恐慌の影響、そして戦略目標の不明確化は、オレンジ・プランの根幹を揺るがす要因となりました 。しかし、これらの課題に直面しながらも、アメリカは、来るべき対日戦に備えて、戦略の再構築と軍事力の維持に努めました 。

16章:アメリカ式計画法―陸海軍の協調

1933年末から1930年代半ばにかけて、太平洋を戦域とする戦争の計画作りが活発に行われました。国内外の政治事件に触発されて、戦略家の間には慎重なプラン作成を促す警戒感が広まりましたが、まだ危機感まではいかなかった時代でした。

1. 国際情勢の変化と米国の対応

1930年代に入ると、ヒトラーの台頭、スペイン内乱、ファシストによるエチオピア侵略など、国際情勢は緊迫の度合いを増していました。日本も国際連盟を脱退し、軍縮条約の破棄を通告するなど、軍事的緊張が高まりつつありました。

しかし、当時のアメリカは、これらの出来事を自国の直接的な脅威とは認識しておらず、米日戦争も「起こりうる軍事的偶発事件」程度に考えられていました。

一方で、アメリカは1934年に成立したビンソン=トランメル法に基づき、海軍力の増強を図り、来るべき事態に備えようとしていました。

2. フィリピン独立問題と「通し切符作戦」の終焉

議会はフィリピン独立の公約を確認しましたが、実現は10年後とされていました。太平洋を突っ切って米艦隊をマニラへ急行させる「通し切符作戦」は、フィリピンの独立が決定したことよりも、日本に対しては漸進的な攻撃の方が軍事的に有利であることが認められたため、すでに過去のものとなっていました。

3. 陸海軍の協調

1930年代半ばは、戦争計画を担当する各機関の調和が取れていた時代でした。各機関がそれぞれの専門分野を担当し、統合計画委員会(JPC)が全体を調整するという、効率的な体制が確立されていました。陸軍と海兵隊は、委任統治領の特定の島々を想定して詳細な攻撃研究を行い、海軍戦争計画課(OP-12)が判定役を務める会議において、最も堅固な攻撃目標に対する総合攻撃を計画することに同意しました。

4. 航空機の役割

計画官たちの間で最も意見が分かれたのは、航空機の役割と、航空機と水陸両用戦の性格および速度との関係でした。

海軍と陸軍航空隊の計画担当者は、随時集結して集中攻撃で日本の航空力を破壊することを主張しました。OP-12は、空母に日本軍阻止のミッションを与え、日本の海域深く侵入させることを提案しました。しかし地上部隊は、上陸作戦が激しい抵抗にあった場合、航空機からの十分な援護を期待できると考えていました。

5. 新たな戦略概念の登場

1935年、海軍大学の教官であるバーナード・ブローディは、日本を降伏させるためには、海上封鎖だけでなく、戦略爆撃によって日本の工業力を破壊する必要があるという、新たな戦略概念を提唱しました。

また、陸軍大学のジョージ・C・マーシャル大佐は、日本を降伏させるためには、中国を拠点として日本本土を爆撃する必要があるという「大陸戦略」を提唱しました。

結論

1930年代半ばのオレンジ・プラン策定は、国際情勢の変化、航空機の役割の増大、そして新たな戦略概念の登場など、多くの要因によって影響を受けました。

17章:ロイヤル・ロード

1934年から1930年代半ばにかけて、計画担当官たちは、中部太平洋のカロリン諸島まで進出する第二段階作戦の慎重案に全力を注ぎました。この作戦は、太平洋作戦の中で最も徹底的に研究され、現場の部隊も膨大な報告書を提出しました。この時期に生まれた概念の中には、水陸両用作戦、海軍による阻止攻撃、航空戦の原則、攻撃目標となる島の選択基準、不要な敵拠点を迂回する戦略、前進基地の設計など、第二次世界大戦で実際に採用されたものも含まれています。

1. ミクロネシアを「海のハイウェイ」とする構想

ミクロネシアを海軍のハイウェイとする構想は、1907年の艦隊避難所研究に登場していましたが、本格的に具体化したのは1922年のウィリアムズ=エリス案でした。しかし、1923年に突進派が「通し切符作戦」を復活させると、ミクロネシア委任統治領の占領案は一時的に棚上げされました。

2. 1928年オレンジ・プランにおけるミクロネシア攻略

1928年のオレンジ・プランでは、海軍の支援を受けた第二線の連隊が、動員開始から150~180日後にミクロネシアを攻略することとされました。しかし、これは統合アジア方面軍のフィリピン到達後であり、目的も補給基地の確保に限定されていました。

3. 「ロイヤル・ロード」概念の登場

1930年代半ばになると、海軍作戦部長ウィリアム・H・スタンリーは、ミクロネシアを「海のハイウェイ」とみなし、日本本土攻撃のための前進基地とする構想を打ち出しました。これは、ミクロネシアを単なる補給基地としてではなく、戦略的に重要な拠点と位置付けるものでした。

4. 陸海軍の作戦目標の対立

しかし、陸軍と海軍では、ミクロネシアにおける作戦目標が異なっていました。

• 陸軍: 中国大陸での作戦を重視し、ミクロネシアでの作戦は、中国への兵站線を確保するためのものと考えていました。

• 海軍: 日本本土への攻撃を重視し、ミクロネシアは、そのための前進基地と考えていました。

5. 迂回戦略の採用

ミクロネシアには、日本軍の強力な航空基地であるトラック島があり、攻略が困難であると考えられていました。そのため、海軍大学の教官であるレイモンド・A・スプルーアンス少佐は、トラック島を迂回し、より攻略しやすい島を占領することで、トラック島を孤立させる戦略を提案しました。

6. ポナペ島を巡る議論

迂回戦略の具体例として、ポナペ島の攻略が検討されました。しかし、海兵隊の分析によれば、ポナペ島攻略には大規模な兵力が必要であり、トラック島攻略が遅れる可能性がありました。

7. シナリオ研究による迂回戦略の有効性確認

海兵隊と艦隊基地軍は、日本軍がポナペ島に大規模な航空戦力を配備するというシナリオを作成し、迂回戦略の有効性を確認しました。

結論

1930年代半ばのオレンジ・プランでは、ミクロネシアを「海のハイウェイ」とする「ロイヤル・ロード」構想が浮上し、迂回戦略などの新たな軍事概念が検討されました。

18章:途切れたロイヤル・ロード

オレンジ・プランにおける対日戦の戦略構想において、米艦隊が極東へ進撃するための最も確実なルートとされていたのが、中部太平洋を横断する「ロイヤル・ロード」でした。しかし、1934年12月、スタンリー海軍作戦部長は、陸軍にオレンジ・プランを示す直前になって、トラック島攻略と基地建設以後の艦隊行動については、プラン内に明記しないという重大な決定を下しました。

1. トラック島攻略後の作戦計画の不明確化

スタンリー作戦部長の決定により、オレンジ・プランにおける「ロイヤル・ロード」戦略は、その最終段階である日本本土への進攻計画が欠落することになりました。これは、慎重派の海軍戦略家たちが、トラック島攻略を、対日戦における戦略目標ではなく、戦術目標と位置付けるようになったことを示しています。

2. 戦略目標の転換

この背景には、アメリカの対日戦略における目標の転換がありました。当初のオレンジ・プランでは、日本を経済的に封鎖し、海上交通を遮断することで降伏させることが目標とされていましたが、1930年代に入ると、アメリカは日本との全面的な戦争を避け、より限定的な軍事作戦によって日本の膨張を抑止することを優先するようになりました。

その結果、オレンジ・プランにおける戦略目標は、日本本土への侵攻から、より限定的な地域支配へと縮小され、トラック島攻略は、その地域支配を確立するための重要な戦術目標となったのです。

3. 陸軍の戦略構想

陸軍も、オレンジ・プランにおける戦略目標の転換を支持していました。陸軍は、中国大陸での作戦を重視しており、ミクロネシアでの作戦は、中国への兵站線を確保するためのものと考えていました。そのため、陸軍は、海軍が主張するような、日本本土への侵攻作戦には消極的でした。

4. 航空戦力の増強

1930年代に入ると、航空戦力が急速に発達し、その戦略的重要性が認識されるようになりました。オレンジ・プランの計画担当者たちは、航空戦力を最大限に活用することで、日本本土への侵攻作戦を回避し、より少ない犠牲で戦争を終結させることができると考えました。

5. 結論

オレンジ・プランにおける「ロイヤル・ロード」戦略の終焉は、アメリカの対日戦略における目標の転換、陸軍の戦略構想、そして航空戦力の増強という、複数の要因が複合的に作用した結果でした。

19章:アメリカ式計画法の迷走

1937年半ば以降、世界的な戦争の兆しがアメリカの作戦計画担当者たちに重くのしかかるようになりました 。日本が海軍軍縮条約を破棄し、ドイツ、イタリアと防共協定を結んで枢軸国の一員となったこと、そして日本が中国への本格的な侵略を開始したことが、アメリカに大きな危機感をもたらしました 。

1. 世界情勢の緊迫化とアメリカの対応

1937年7月7日、日本は中国への本格的な侵略を開始し、短期間のうちに北部諸州とほとんどの港湾を占領しました 。ローズベルト大統領は、日本を国際社会から「隔離」する制裁措置を講じると表明しましたが、アメリカ世論は消極的な反応を示しました 。

中国での米砲艦「パネー号」が日本軍機によって撃沈された事件をきっかけに、ハリー・ヤーネル少将は日本に対する「封じ込め作戦」を進言し、ローズベルト大統領は日本の交易を遮断するための手段について、イギリス海軍の作戦担当者と協議するために海軍戦争計画課長を派遣しました 。しかし、この試みは実を結びませんでした 。

その一方で、アメリカ議会は大規模な海軍力増強を承認しました 。ヨーロッパでも、ドイツによるオーストリア併合やチェコスロバキア分割など、情勢が緊迫化していました 。1939年9月1日、ヒトラーがポーランドへ侵攻し、第二次世界大戦がついに勃発しました 。

2. 海軍内部の対立

ヨーロッパでの戦争勃発までの数年間、太平洋艦隊の司令長官たちは、海軍作戦部長との間に、作戦計画の立案における役割分担をめぐって、激しい対立を繰り広げました 。

当時の太平洋艦隊司令長官であるリチャードソン大将は、1937年5月に司令長官に就任すると、海軍作戦部長のリーヒ提督に対し、オレンジ・プランはもはや時代遅れであり、艦隊司令部が独自の計画を立案すべきだと主張しました 。リチャードソンは、自らの主張を正当化するために、フランク・ノックス海軍長官に宛てて、1940年10月1日付で17ページに及ぶ詳細な覚書を送付しました 。

この覚書の中で、リチャードソンは、オレンジ・プランは、アメリカが日本に対して経済制裁を実施し、日本がそれに対抗して戦争を仕掛けてくるという状況を想定していないと指摘しました 。また、同盟国の支援や航空戦力の増強など、1920年代の計画立案時には考慮されていなかった要因についても、オレンジ・プランが対応できていないと批判しました 。

さらに、リチャードソンは、オレンジ・プランが、アメリカ艦隊が日本艦隊との決戦に勝利することを前提としているのに対し、実際には、日本艦隊はアメリカ艦隊との決戦を避け、通商破壊作戦によってアメリカを疲弊させようとするだろうと主張しました 。

3. 結論

1930年代後半、世界情勢の緊迫化を受けて、アメリカは海軍力の増強を図るとともに、オレンジ・プランの見直しを迫られました。しかし、海軍内部では、作戦計画の立案における役割分担をめぐる対立が深刻化し、計画立案は混乱の様相を呈しました 1 。

20章:防衛論対オレンジ・プラン

1937年11月、陸軍戦争計画課は、変わりゆく世界情勢の中で、オレンジ・プランが提示する戦略の問題点を指摘しました 。

1. 陸軍によるオレンジ・プラン批判

陸軍は、オレンジ・プランが、日本軍の前線を突破し、島嶼の要塞を攻撃するという戦略である点を問題視しました 。この種の戦争は長期化する上に危険が多く、最悪の場合、海軍が壊滅し、陸軍の正規軍も消耗してしまうと警告しました 。

さらに、日本を打ち負かすのに十分な海軍力を得るには、全軍需生産能力の75%が必要とされ、陸軍のアジア遠征準備が困難になるという経済的な懸念も示しました 。陸軍にとって、海軍力主体のオレンジ・プランは「根拠のない、馬鹿げた戦略」と映ったのです 。

2. 1940年夏の防衛論者の状況

1940年夏は、防衛論者にとって非常に厳しい時期でした 。統合計画委員会は大統領に対し、イギリスが冬を越せないだろうと報告し、海軍情報部は住民の避難を勧めるほどでした 。

このような状況下で、統合会議は西半球防衛計画の改訂版であるレインボー・プラン4を要求しました 。統合計画委員会は、英仏艦隊がナチス・ドイツの手に落ち、南アメリカへ送り込まれるというシナリオを描き、アメリカの防衛線を拡大する必要性を訴えました 。

総会議は、全艦艇と飛行艇をカリブ海に派遣するよう求めましたが、リチャードソンは海軍の飛行艇が不足していることを指摘し、この案を退けました 。レインボー・プラン4は、アメリカの戦力が大西洋に分散すれば、太平洋での日本の行動を抑制できなくなるという懸念も示していました 。

結論

1937年11月、陸軍はオレンジ・プランの戦略的問題点を指摘し、1940年夏にはヨーロッパの戦況悪化を受けて、アメリカの防衛体制を巡る議論が活発化しました。

21章:針路を北へ

1930年代のオレンジ・プランにおける明白な欠陥は、アメリカが中部太平洋に大型航空機を配備できなかったことでした。マーシャル諸島の日本軍基地は、背後の飛行場網によって支援されることが想定されていましたが、アメリカ軍の航空機はハワイから3000キロメートルも船で運ばなければなりませんでした。

1. 航空戦力の重要性の高まり

航空攻撃が重要な役割を果たすようになる時代において、地上から発進する航空機が艦隊を防衛し、上陸作戦を支援し、敵を迎撃するためには、戦場の近くに航空機用の「止まり木」が必要であると計画担当者たちは考えました。

2. 中継基地としての環礁の活用

ミッドウェー、ジョンストン、ウェークといった真空地帯にあるアメリカの環礁が、この目的に適した場所として注目されました。特にウェーク島は、トラック島以遠への大胆な前進の前段階として、マーシャル諸島北部に対する直接攻撃を支援できるほど西に位置していました。

3. 突進派の戦略転換

この状況を受けて、劣勢であった突進派は1939年、展開ルートをウォッジェからより攻撃的なミッドウェー・ウェーク・エニウェトクへと転換し、迅速かつ大胆不敵というオレンジ・プランの伝統に沿った戦術を採用しようとしました。この転換は、第二次世界大戦前の2年間、海軍が攻撃的戦略を支持し続ける上で大いに役立ちました。

4. 基地B-1の移動

基地B-1をウォッジェからエニウェトクへ800キロメートル移動させたことは、10年前のマニラから南フィリピンへ基地を移動させたことと同様に、アメリカの戦略目標の変化を示すものでした。

5. ラバウルの戦略的重要性の認識

1941年、アメリカはニューギニアのラバウルの戦略的重要性を認識しました。陸軍と海軍は、それぞれラバウルを攻略または基地として利用することを提案しましたが、最終的に海軍作戦部は、ラバウルを迂回してソロモン諸島北部を占領するという妥協案をまとめました。

結論

1930年代、オレンジ・プランは航空戦力の重要性の高まりに対応するため、中継基地としての環礁の活用や、より攻撃的な戦略への転換を迫られました。

22章:西方の大兵器庫、ついに消滅す

1938年から42年にかけての太平洋戦略は、中部太平洋攻勢論と消極的な陸軍との対立、アメリカ本土の防衛、ヨーロッパからの脅威だけでなく、時代遅れの戦略を復活させようとする旧来の突進派の動きにも影響を受けました。

1. グアム基地構想の変遷

グアムに艦隊基地を置く戦略は、1920年から22年のワシントン条約で凍結されるまで支持されていましたが、条約失効が近づくと再び注目を集めました。キングはグアムの航空作戦上の有用性をローズベルトに進言し、総会議も潜水艦や巡洋艦の作戦行動に有用であるとしましたが、サイパン付近に基地を置くことによる軍備競争の再燃を懸念し、大統領にこの構想を避けるよう助言しました。

2. 突進派の復活と「通し切符作戦」

オレンジ・プランは、時代遅れの戦略を復活させようとする突進派の攻撃に常にさらされていました。彼らが持ち出したのは「通し切符作戦」であり、特に西太平洋にヨーロッパにとってのジブラルのような大要塞を築こうとする構想でした。しかし、この構想はすでに時代遅れとなっていました。

3. シンガポール防衛を巡る議論

1941年初頭、大英帝国はアメリカに対し、シンガポール防衛のために太平洋艦隊を派遣するよう要請しました。シンガポールは優れたサービスと要塞を持ち、比較的安全な交通と容易な燃料入手が可能でしたが、アメリカの戦略家たちはこの申し出を断りました。オレンジ・プランの機動基地の原則が浸透していたため、かつての夢の復活はなかったのです。

4. 間接支援と戦略的考慮

アメリカは、シンガポールへの直接的な艦隊派遣は、戦力を分散させ、日本軍に撃滅される危険があると考えていました。しかし、間接的な支援は可能であると考え、開戦となれば大西洋艦隊はジブラルタルへ急行し、イギリス海軍を支援する方針を示しました。

結論

1938年から42年にかけて、アメリカの太平洋戦略は、グアム基地構想の変遷、突進派の復活、シンガポール防衛を巡る議論など、様々な要因によって複雑な様相を呈しました。

第23章: アメリカ式計画法 開戦前夜

開戦前の米国の計画システムは、その後の戦争における戦略決定を左右するほどに発展しました 。陸海軍の対立は解消され、ヨーロッパ戦域を最優先とする認識が共有されるにつれて、両軍は協力して第二次世界大戦に備えるようになりました 。

1. 統合計画委員会(JPC)と統合戦略委員会(JSC)の設置

1941年9月、統合会議の進言は陸海軍各長官経由で大統領に伝えられるようになり、会議は軍組織内に緊密に組み込まれました 。陸軍のアーノルドと海軍のタワーズが加わり、会議の頻度も増加 。統合計画委員会(JPC)は、海軍戦争計画課長のターナーと陸軍准将のジェローによる二人委員会に改組され、両名は計画書作成のために統合戦略委員会(JSC)を編成しました 。JSCはJPCの下位に位置づけられていましたが、実際にはより重要な役割を果たしました 。

2. 戦争計画課の拡大と事務処理の増加

両軍の戦争計画課の職員数はそれぞれ140~150名に増加し、事務処理も膨大になりました 。JSCは多数の小委員会を設け、各幕僚は複数の委員会に所属していたため、意思決定が遅れることがありました 。しかし、このシステムは、陸海軍の協力と情報共有を促進し、より包括的な戦略立案を可能にするという利点もありました 。

3. 太平洋方面戦争計画(WPPac-46)

1941年、太平洋艦隊司令長官のキンメルは、艦隊の任務を遂行するための包括的な戦争計画(WPPac-46)を作成しました 。この計画は、艦隊の戦力配置、作戦目標、および作戦実施の手順を詳細に規定したもので、開戦まで改訂されることなく維持されました 。しかし、キンメル麾下の機動部隊司令官たちは、支援計画の作成を予定していたものの、計画参謀を持たず、訓練などの日常業務に追われていたため、支援計画は作成されませんでした 。

4. 図上演習の実施

1941年8月、マグモリスはWPPac-46の図上演習を実施し、パイ、ハルゼー、ベリンジャーなどの提督が参加しましたが、演習は4ヶ月間も続き、開戦までに一部しか完了しませんでした 。

結論

開戦前夜のアメリカの計画システムは、陸海軍の協力体制を確立し、包括的な戦略立案を行うための基盤を築きましたが、組織の複雑さや事務処理の多さ、支援計画の遅れなどの課題も抱えていました 。

24章:即時猛反撃、延期さる

本章では、アメリカが第二次世界大戦直前に、太平洋における軍事戦略をどのように変化させていったかが描かれています。当初、ヨーロッパ戦線への集中という戦略選択が行われ、太平洋方面への攻勢は後回しにされる傾向にありました。しかし、1941年になると、アメリカの戦力増強とイギリスの戦略的ニーズから、太平洋の戦略目標も見直されることになります。

1. レインボー・プラン5の優勢と太平洋進攻作戦の縮小

1940年末、レインボー・プラン5が優勢となり、太平洋における水陸両面からの進攻作戦は、米国の戦争計画からほぼ消え去ろうとしていました 。 これは、ヨーロッパ戦線での戦いを重視する戦略家たちが、太平洋艦隊の役割を限定的なものにしようとしたためです 。具体的には、東太平洋の防衛と、日本領土外での奇襲攻撃に任務を縮小する方針が採られました 。 この結果、第二段階の攻撃作戦は大幅に延期され、ナチス・ドイツを打倒するまで実行されない可能性もありました 。最悪の場合、アメリカが反撃を行わないという選択肢すら想定されていたのです 。

2. 1941年の状況とイギリスの戦略

1941年、増強された大西洋艦隊の存在は、イギリス海軍がシンガポールに戦力を派遣することを可能にするほど、状況を変化させました 。レインボー・プラン5の目標を達成するのに十分な戦力があったと考えられたのです 。しかし、同年の地中海や大西洋での戦いにおけるイギリスの損失は、その救援能力を著しく低下させました 。イギリスの戦略も、戦力不足により制約を受けることになったのです 。

3. 日本への石油供給阻止戦略

アメリカの戦略は、日本への石油供給を阻止することに重点を置いていました 。 この目標を達成するために、いわゆる「バリヤー」での作戦が計画されました 。これは、日本が石油資源を入手するのを妨げるための戦略的な配置を意味します 。

結論:

この章では戦略の全体像と課題が示された。総じてオレンジ・プランの実行可能性とその教訓は現在でも通用する重要な指針である。

重要なのは、アメリカの戦略が、単に軍事的な勝利を追求するだけでなく、日本の資源獲得を阻止するという経済的な側面も重視していた点です。石油は当時の戦争遂行において不可欠な資源であり、その供給を断つことが日本の継戦能力を大きく制約すると考えられていました。

このように、第24章:は、アメリカが世界的な戦略の中で、太平洋の戦いをどのように位置づけ、どのような目標を設定しようとしていたのかを理解する上で、非常に重要な情報を提供しています。

第25章: 中部太平洋における艦隊決戦、1941年

開戦前の米国の計画システムは、太平洋における艦隊決戦の戦略決定を左右するほどに発展しました。太平洋艦隊は、日本の経済力を弱め、マレー・バリヤーを支援するために攻撃的に行動するよう求められ、中部太平洋における艦隊決戦に向けて準備を進めることになりました 。

1. 作戦方針とキンメルの着任

1941年、キンメルは太平洋艦隊司令長官に着任し、攻撃第一で行動するよう指示を受けました 。キンメルは、情勢が整えば日本に打撃を与えることを約束し、作戦部長のスタークからは「償って余りあるほどの利得が得られそうな場合にはリスクを冒すことを禁ずるものではない」との保証を得ました 。しかし、艦隊を本土に近い海域に縛り付けておくことは、活発な攻撃的行動を促すことにはなりませんでした 。

2. レインボー・プラン5の矛盾とウェーク島

キンメルは、レインボー・プラン5が抱える矛盾に気づき、陽動作戦の行き詰まりを感じていました 。彼は、太平洋の自分のコーナーに相手を誘い込んで戦うことを考え、ウェーク島に目をつけました 。ウェーク島は、西方へ攻撃的行動を展開するための重要な拠点となり得ると考えられ、日本軍を誘い出すための「海上の餌」と位置づけられました 。

3. ウェーク島の防衛準備

ウェーク環礁の拡充工事は1941年1月に開始され、同年夏には1200人が従事していました 。飛行艇の運用も計画され、1飛行艇隊が実地訓練のために飛来していましたが、港湾施設の整備は遅れており、1941年末の時点でも不十分な状況でした 。キンメルは、ウェーク島の防衛を強化するために海兵隊を派遣し、砲台などの装備を増強しました 。

4. 太平洋艦隊の戦闘方針

キンメルとマクモリスは、連合艦隊の撃滅こそが決定的な任務達成に繋がると考えており、そのための作戦を立案していました 。米軍は、開戦当初の有利な時期に大海上戦闘を開始し、日本の連合艦隊を誘い出して撃滅することを企図していました 。

5. 1941年の海軍作戦と情報収集

1941年の海軍作戦部、艦隊の戦争計画は、本格的な戦闘を明確に提起したものではありませんでした 。マクモリスのプランO-1は、マーシャル諸島を襲撃した後、艦隊が同様の作戦行動を行うか真珠湾に帰還することを規定していました 。艦隊作戦幕僚は、委任統治領に関する情報不足を痛感しており、情報収集の必要性を強く認識していました 。

6. 潜水艦と空中偵察の展開

レインボー・プラン3では、28隻の艦隊潜水艦を委任統治領に派遣することが計画されていましたが、マクモリスは潜水艦の配備計画を変更しました 。米軍は、長距離空中偵察で優位を保っており、9個飛行艇隊のうち5隊を環礁への飛行に割り当てていました 。

7. 艦隊決戦へのシナリオ

キンメルは、連合艦隊を誘い出し、有利な場所で交戦するために、ウェーク島を「海上の餌」とする作戦を立てました 。アメリカは、1906年以来、大海戦が日本の選ぶ時と場所において、戦争の末期に戦われると想定していましたが、1941年には、より積極的な艦隊決戦のシナリオが描かれるようになりました 。

結論:

開戦前夜のアメリカの計画システムは、太平洋における艦隊決戦に向けて具体的な作戦を立案し、戦力の展開を進めていましたが、情報収集の重要性や作戦の矛盾など、いくつかの課題も抱えていました 。

第26章: 全面戦争か限定戦争か

太平洋戦争開戦前夜、米国の戦略家たちは、追い求める戦争の本質について重要な疑問を抱いていました。それは、日本を完全に降伏させることを目指す全面戦争か、それとも限定的な目標に留める戦争か、という選択でした 。

1. オレンジ・プランからレインボー・プラン5へ

1906年のオレンジ・プラン策定開始から1930年代初頭まで、米国の戦略目標は日本の完全降伏でした 。しかし、1934年以降、攻撃計画が精緻化されるにつれて、計画は日本から3000キロの地点で打ち切られるようになり、戦争終結までの期間も長期化していきました 。1937年以降、戦略家たちは限定的な戦争シナリオを検討し始め、無制限の報復という考え方は薄れていきました 。

2. 全面戦争か限定戦争か

米国の戦略家たちは、米国が長期戦に耐えられるのか、そして米国が何を達成したいのかという認識について悩んでいました 。1941年、米国は主にレインボー・プラン5に従って戦争を遂行しましたが、このプランはヨーロッパ戦線を最優先とするもので、太平洋における米軍の戦略的任務は防衛でした 。

3. 限定戦争の可能性

日本に対する全面戦争以下のレベルの戦争の可能性は、以前から戦略家たちの間で検討されていました 。1919年の統合会議では、国家の利益が日本の完全敗北によってもたらされるのか、それとも限定的戦争によって実現される可能性が高いのか、という疑問が提示されました 。1930年代の防衛主義者たちは、全面戦争には多大な時間と費用がかかると考え、限定的な解決策を模索しました 。

4. 陸海軍の対立と妥協

1937年から1938年にかけて、陸海軍は世界的な優先配備をめぐって論争を繰り広げました 。陸軍は日本を孤立させる限定的な戦略を主張し、海軍は「攻撃的作戦行動」と「日本の生命線である海上交通の妨害」によって日本を消耗させることを目指しました 。統合会議は、軍事的・経済的圧力の強化を図りながらも、戦争の結末を全面勝利とするか限定的な封じ込めとするかを明確にしないまま、両軍の意見の調整に努めました 。

5. レインボー・プラン2の実地調査

1939年夏、レインボー・プラン2の実地調査により、米国が太平洋上での限定的な戦争でいかに効果を上げることができるかが示されました 。クックは、アメリカの世論が外国の植民地を救うために犠牲を払うことを望んでいないと考え、日本を経済的に圧迫することで和解を強いる戦略を提案しました 。

結論として、米国は太平洋戦争において、当初の日本の完全降伏という目標から、限定的な目標に転換する可能性を模索していました。陸海軍の戦略的意見の相違や、アメリカ世論の動向、そしてヨーロッパ戦線の状況などが、この戦略選択に影響を与えていました。

第27章: アメリカ式計画法――戦時の計画者たち

第二次世界大戦中、米国はその計画システムの基盤として、平時の経験を信頼していました 。太平洋へ向かう戦略は、以前に作り出された様式を踏襲していました 。

1. 戦略区域の分割と連合国の協力

フランクリン・D・ローズベルトとウインストン・チャーチルは、全世界を3つの戦略区域に分割しました 。米国は太平洋、イギリスは中東とインド洋で主導権を持ち、大西洋・ヨーロッパ戦域では両国が協力しました 。連合国軍の計画立案は、統合参謀長会議(CCS)に委ねられました 。しかし、太平洋においては、CCSの影響力は限定的で、米国の意向が強く反映されました 。

2. 大統領の役割と軍部の戦略立案

大統領は戦争遂行の最高責任者でしたが、作戦戦略への関与は限定的でした 。陸海軍の将軍たちが主に戦略を決定し、文民は作戦計画の立案にほとんど関与しませんでした 。海軍は、国家政策を十分に理解しているとして、独自に方針を決定できると考えていました 。

3. 戦時における計画機関の発展

戦時中の戦争計画機関は、既存の組織体制を発展させたものでした 。統合参謀本部(JCS)が設立され、統合会議に代わって大統領直属の主要機関となりました 。JCSでは、陸軍のマーシャルと海軍のキングが強い影響力を持ち、陸軍航空部隊のアーノルドがマーシャルを支持し、レイヒーが議長を務めました 。

4. 太平洋戦争における戦略と作戦

太平洋戦争における米国の戦略は、主に海軍によって立案・実行されました 。当初は、日本軍の拠点であるトラック諸島を占領し、日本艦隊との決戦を行うことが目標とされていました 。しかし、戦争の長期化と資源の制約から、より限定的な目標へと移行する可能性も検討されました 。

5. 二正面作戦と資源配分

米国は、ヨーロッパと太平洋の二正面で戦争を遂行する必要があり、資源の配分が重要な課題でした 。当初はヨーロッパ戦線が優先され、太平洋方面の作戦は限定的なものでしたが、戦況の進展とともに変化していきました 。

6. オレンジ・プランの影響

戦略の全体像と課題が示された。総じてオレンジ・プランの実行可能性とその教訓は現在でも通用する重要な指針である。戦時中の計画立案においても、オレンジ・プランの戦略思想、すなわち日本との長期戦を想定し、艦隊決戦によって勝利を目指すという考え方が根強く残っていました 。

結論:

第二次世界大戦中のアメリカの計画システムは、平時の経験を基盤としつつ、戦況の変化や資源の制約に対応するために修正を加えながら発展しました。太平洋戦争においては、海軍が主導的な役割を果たし、オレンジ・プランの思想が影響を与え続けた一方で、限定戦争の可能性も模索されました。

第28章: 戦時のオレンジ・プラン――実行された太平洋戦略

第二次世界大戦における米国の太平洋戦略とオレンジ・プランを比較し、同プランがどの程度実行されたのかを検証します 。オレンジ・プランは、戦前の指導層に広く受け入れられていた戦略と同義とみなされ、公式・非公式を問わず、戦前の計画全般を指します 。

1. オレンジ・プランの概念

オレンジ・プランでは、開戦と同時に日本が奇襲をかけ、中国・東南アジアの占領地の確保と米国の西太平洋からの駆逐を図ると想定していました 。日本はこれにより制海権を保持し、長期消耗戦に持ち込むことを目指すと考えられていました 。しかし、オレンジ・プランの立案者たちは、米国が日本を無条件降伏させるために長く激しい戦いを挑むと見て、この戦略を致命的な誤りであると断じていました 。

2. 歴史家の評価

歴史家たちはオレンジ・プランに対し批判的であり、抽象的な習作に過ぎず、現実の戦争とは無関係な人為的な産物であると非難してきました 。しかし、これらの批判は、計画の一部の弱点のみを誇張し、その価値を不当に低く評価していると言えます 。

3. 計画の実行

1941年12月7日の真珠湾攻撃後、米国はレインボー・プラン5および海軍WPL-46を実行に移しましたが、太平洋における攻撃任務は当初無効となりました 。しかし、戦争の進展とともに、日本を最小限の兵力で抑えるという当初の公約は放棄され、米国の主眼は太平洋へと移っていきました 。

4. オレンジ・プランの影響

オレンジ・プランの戦略思想は、第二次世界大戦中も依然として有効であり、太平洋戦争における米国の戦略に大きな影響を与えました 。

5. 対日戦略

オレンジ・プランでは、対日戦において、日本軍の拠点であるトラック諸島を攻略し、日本艦隊との決戦を行うことが目標とされていました 。しかし、戦争の長期化と資源の制約から、より限定的な目標へと移行する可能性も検討されました。

6. 航空戦力

航空戦力は、オレンジ・プランにおいて想定されていたよりも重要な役割を果たしました 。米軍は、航空戦力によって日本の海上戦力を制圧し、戦略爆撃によって日本の継戦能力を奪うことを目指しました。

結論:第二次世界大戦中のアメリカの太平洋戦略は、オレンジ・プランの戦略思想を継承しつつも、戦況の変化や技術の進歩に対応するために修正を加えながら実行されました。

第29章: 戦時のオレンジ・プラン――革新と予期せぬ事態

第二次世界大戦中、米国の戦略家たちは、35年以上にわたって練り上げられてきたオレンジ・プランが、技術革新や予期せぬ事態にどれだけ対応できるかを試されました 。

1. 技術革新の影響

20世紀初頭の40年間で、軍事技術は大きく変化しました。内燃機関の登場により、航空機、潜水艦、上陸用舟艇などが実用化され、石油への転換は軍艦の航続距離を拡大しました 。無線やレーダーなどの通信技術は、指揮・管理の形態を一変させました 。

2. オレンジ・プランと新兵器

オレンジ・プランは、航空機、上陸作戦、海上補給といった新兵器や新技術を積極的に取り入れていました 。

* **航空機**:オレンジ・プランの立案者たちは、航空機の潜在能力を高く評価しており、米国の航空戦力増強を計画に組み込んでいました [cite: 3]。

* **航空母艦**:航空母艦は、太平洋戦争の象徴となりました。オレンジ・プランでは、空母はフィリピン上陸作戦の支援、広域哨戒、日本軍基地の無力化などに活用されると想定されていました [cite: 3]。

* **上陸作戦**:オレンジ・プランは、敵前上陸作戦の重要性を認識しており、そのための装備や戦術を研究していました [cite: 3]。

* **潜水艦**:オレンジ・プランでは、潜水艦は敵艦隊の漸減戦力として位置づけられていましたが、実際には、対日通商破壊作戦において重要な役割を果たしました [cite: 3]。

3. 予期せぬ事態への対応

オレンジ・プランは、技術革新の多くを吸収し、その柔軟性を証明しましたが、いくつかの予期せぬ事態には、指導者たちが計画から逸脱することを余儀なくされました 。

* **真珠湾攻撃**:日本の真珠湾攻撃は、オレンジ・プランの想定外であり、米国の対日戦略に大きな影響を与えました。

* **神風特攻**:神風特攻は、米軍にとって予想外の戦術であり、空母の防御能力が試されることになりました [cite: 3]。

4. オレンジ・プランの有効性

オレンジ・プランは、第二次世界大戦中、その有効性を試されることになりましたが、その基本的な原則は、戦争を通じて維持されました 。

結論として、オレンジ・プランは、技術革新を積極的に取り入れ、予期せぬ事態にも対応しながら、第二次世界大戦における米国の太平洋戦略の基盤として機能しました。

第30章: 戦時のオレンジ・プラン――より良い戦略を求めて

第二次世界大戦中、米国の太平洋戦略は、戦前のオレンジ・プランからいくつかの点で逸脱しましたが、同プランの基本的な考え方は依然として重要な影響力を持ち続けました 。

1. レインボー・プラン5の優勢と太平洋進攻作戦の縮小

1940年末、レインボー・プラン5が優勢となり、太平洋における水陸両面からの進攻作戦は、米国の戦争計画からほぼ消え去ろうとしていました 。これは、ヨーロッパ戦線での戦いを重視する戦略家たちが、太平洋艦隊の役割を限定的なものにしようとしたためです 。具体的には、東太平洋の防衛と、日本領土外での奇襲攻撃に任務を縮小する方針が採られました 。 この結果、第二段階の攻撃作戦は大幅に延期され、ナチス・ドイツを打倒するまで実行されない可能性もありました 。最悪の場合、アメリカが反撃を行わないという選択肢すら想定されていたのです 。

2. 1941年の状況とイギリスの戦略

1941年、増強された大西洋艦隊の存在は、イギリス海軍がシンガポールに戦力を派遣することを可能にするほど、状況を変化させました 。レインボー・プラン5の目標を達成するのに十分な戦力があったと考えられたのです 。 しかし、同年の地中海や大西洋での戦いにおけるイギリスの損失は、その救援能力を著しく低下させました 。イギリスの戦略も、戦力不足により制約を受けることになったのです 。

3. 日本への石油供給阻止戦略

この目標を達成するために、いわゆる「バリヤー」での作戦が計画されました 。これは、日本が石油資源を入手するのを妨げるための戦略的な配置を意味します 。

結論:

第二次世界大戦中のアメリカの太平洋戦略は、オレンジ・プランからいくつかの重要な点で逸脱しましたが、同プランの基本的な考え方は、戦争を通じて依然として有効であり、米国の戦略立案に大きな影響を与えました。

コメント