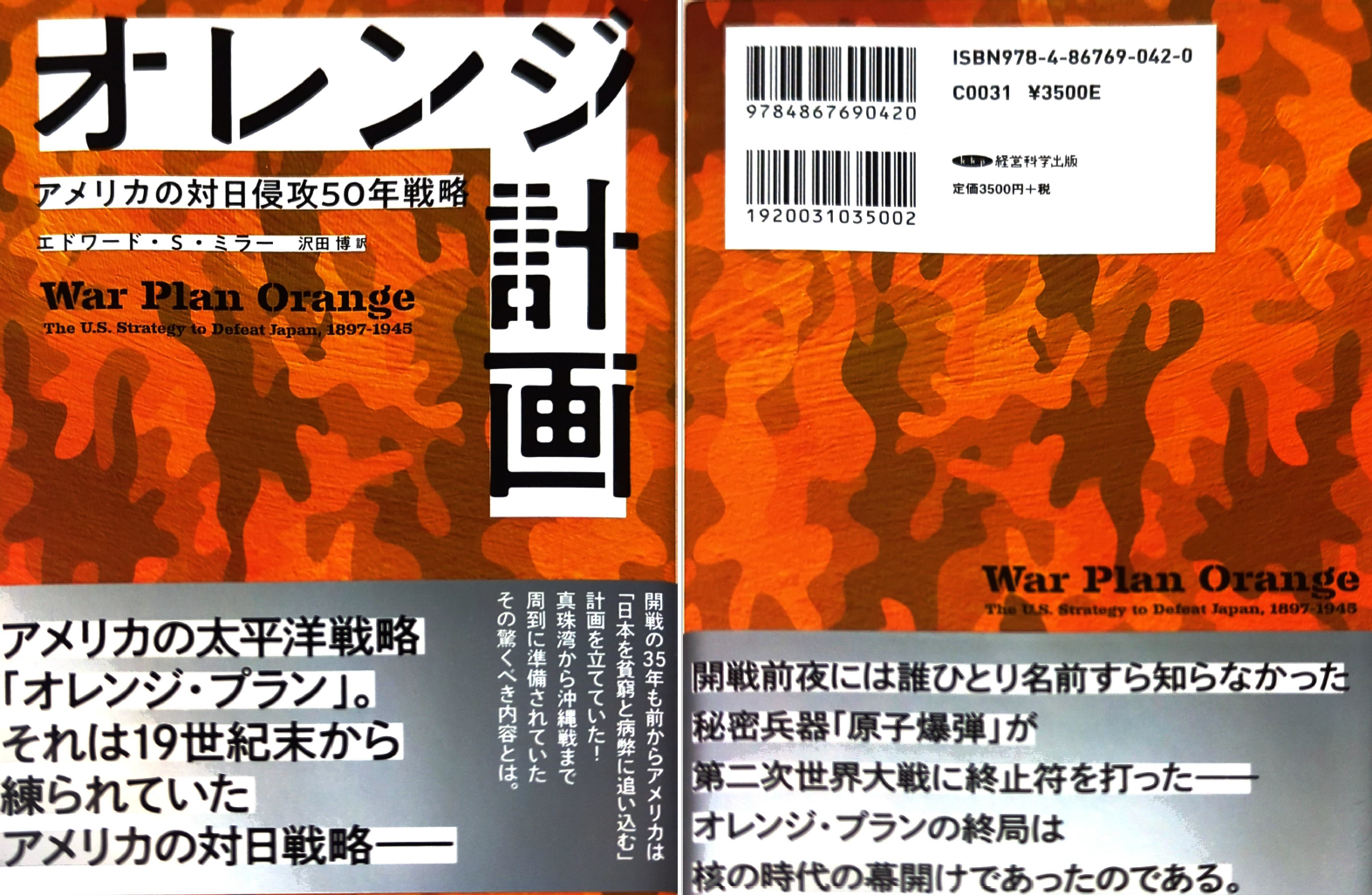

オレンジ計画は、20世紀初頭から第二次世界大戦終結まで、米国が日本を仮想敵国(コードネーム「オレンジ」)として策定した秘密戦略計画の総称。35年以上にわたり太平洋戦略の中核を成し、経済封鎖や海上戦力による日本の継戦能力の破壊を目指した。

1. 長期かつ周到な準備

19世紀末から策定開始。セオドア・ローズベルト時代に骨子が形成され、技術進歩や情勢変化に応じて改訂。真珠湾攻撃から沖縄戦まで、米国軍の行動指針となった。

2. 経済的疲弊戦略

日本本土への直接侵攻を避け、海上封鎖や資源遮断で経済的圧力をかけ、継戦能力を奪う戦略。日本の島国特性を弱点と捉えた。

3. 三段階の作戦構想

- 第一段階:日本が米前哨基地や東南アジアを攻略。米国は東太平洋で艦隊を動員し牽制。

- 第二段階:中部太平洋の島々を攻略し、前進基地を構築。フィリピン奪還と海上封鎖を強化。

- 第三段階:アジア大陸沿岸の島々を北上攻略、海上輸入路を遮断。空爆で日本本土の生産施設を破壊し降伏を促す。

4. 海軍主導と柔軟性

海軍高級将校が主導し、広大な太平洋戦域での海軍力の重要性を強調。20以上のプランが存在し、状況に応じて修正。非現実的なフィリピン救援作戦は破棄され、レインボー・プランに統合。

5. 連合国の影響

当初は日米二国間戦争を想定したが、実際は連合国との協力で遂行。中国やソ連の参戦が日本陸軍を分散させ、米海軍が日本海軍と経済を弱体化。

6. 戦略の有効性と限界

島嶼攻略や経済圧力は予測通り日本の敗北に寄与。だが、ヨーロッパ戦や日本の東南アジア進出は想定外で、プランは修正を余儀なくされた。

7. アメリカ式計画法

多様な視点と意見の競合を重視。海軍大学の参謀が戦略思想を醸成し、自主独立の将校(例:スコフィールド、ウィリアムズ)が自由な議論でプランを構築。突進派(早期決戦)と慎重派(長期戦略)の対立が戦略を洗練。

8. 地政学的背景

初期の日米友好関係から、カリフォルニア移民問題(1906年)で緊張が高まり、計画の契機に。長期戦の国民耐久力や無条件降伏目標も戦略に影響。

9.まとめ

オレンジ・プランは、長期視点と経済重視の戦略で日本の敗北に貢献。その柔軟性と先見性は現代でも戦略立案の教訓として意義深いが、想定外の事態への対応には限界もあった。

コメント